|

この岩崖の向こうが熊野川町のはずです。

|

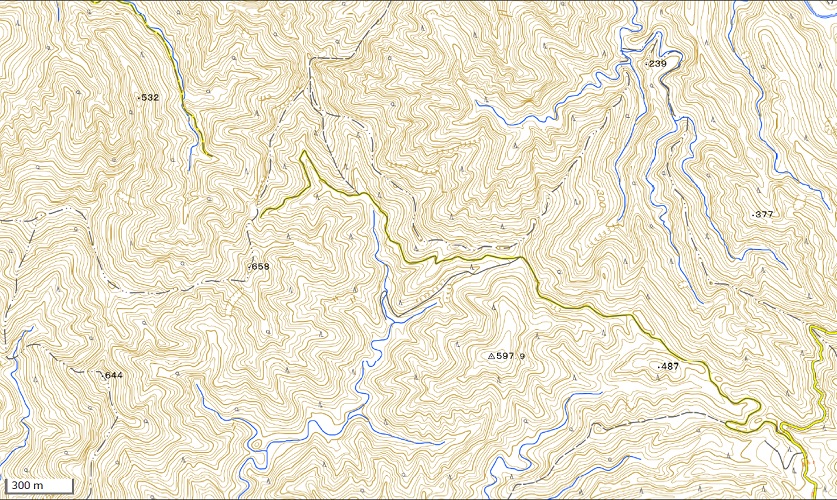

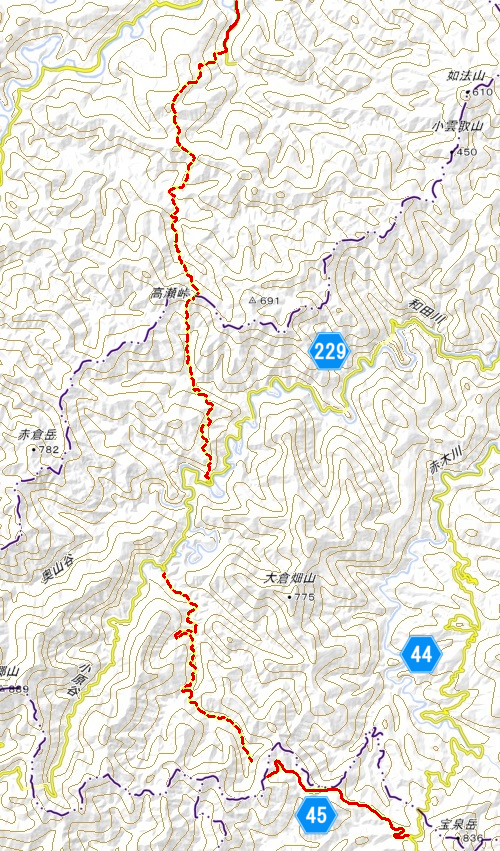

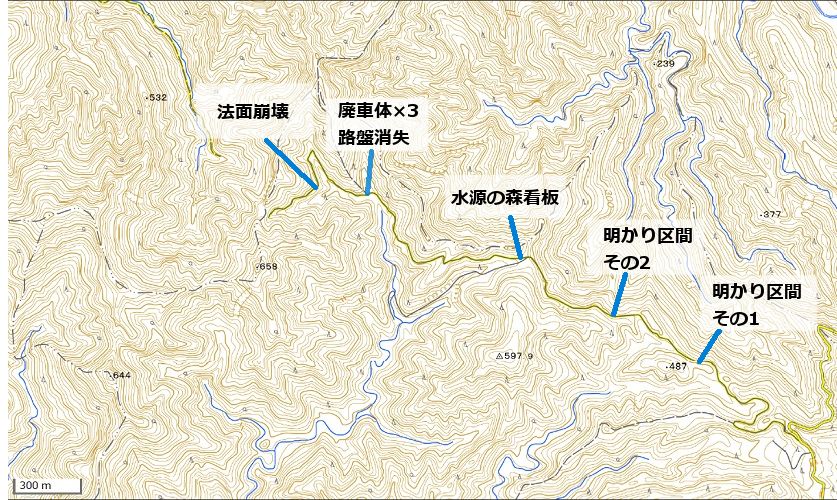

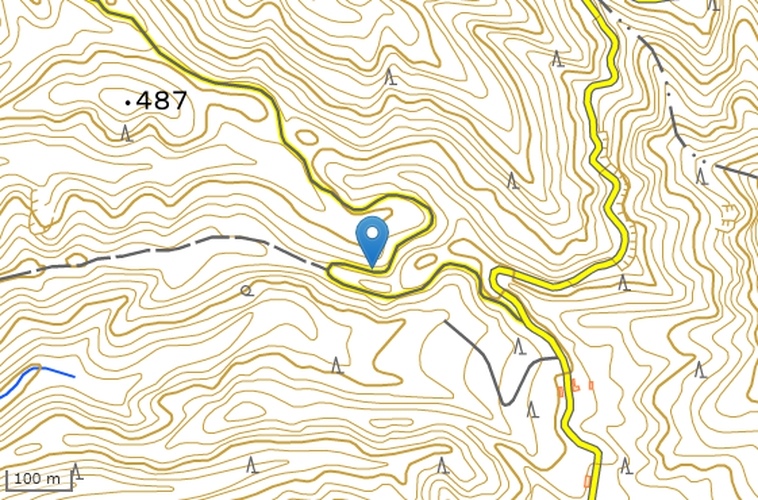

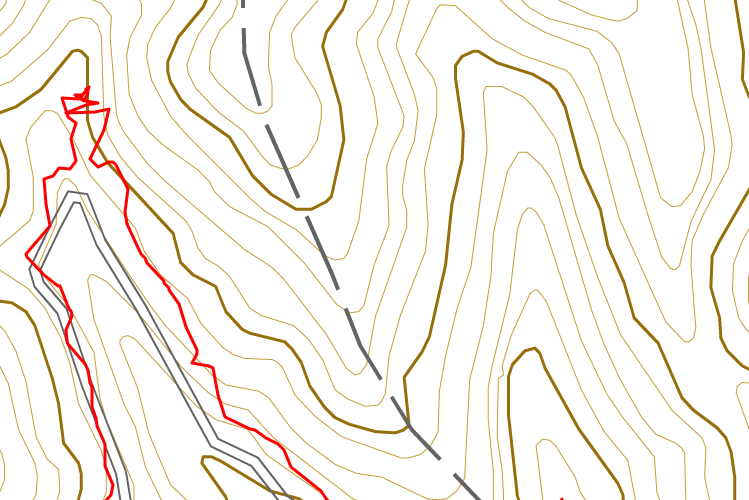

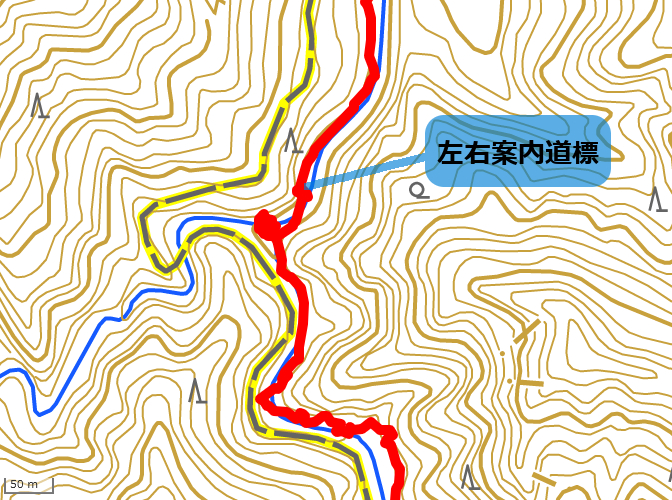

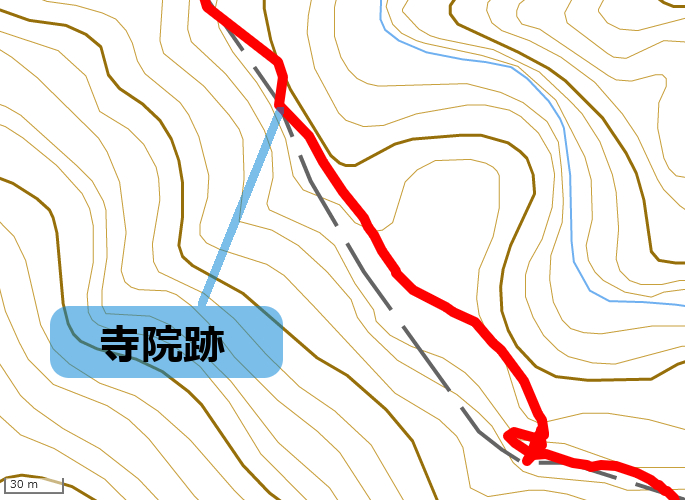

国土地理院地図より |

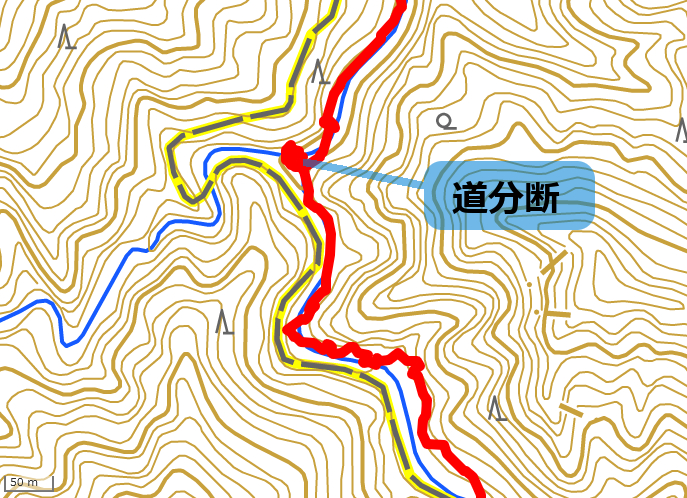

地図上はここで道が途切れています。

|

|

車道の続きはないかと奥を覗き込みますが…

作業道はおろか、人の手が入った気配もありません。

|

|

少し右手に目をやると、ピンクテープと徒歩道がありました。

ここが県道か、もしくは県道だったか分かりませんが、とりあえず登ることはできそうです。

|

|

分かりにくいですがここで折り返し(一敗)。

|

|

右手に見えるように、そこそこ標高を稼いできました。

あと少しだろうとプチ藪を抜けると…

|

|

下りに転じました。

古道か県道か杣道か分かりませんが、平場があります。

|

|

車道規格ではないものの、徒歩道として問題なく進めそう!

|

|

…なんて思っていると、道が消えました。

ゆるやかな斜面がはるか遠くまで続いています。

|

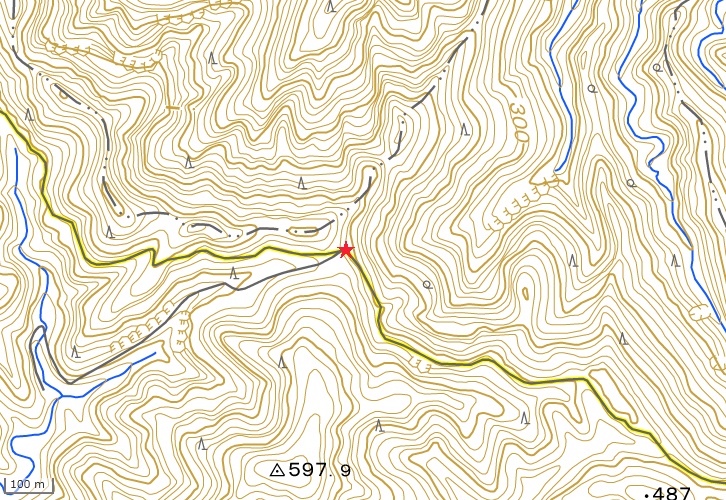

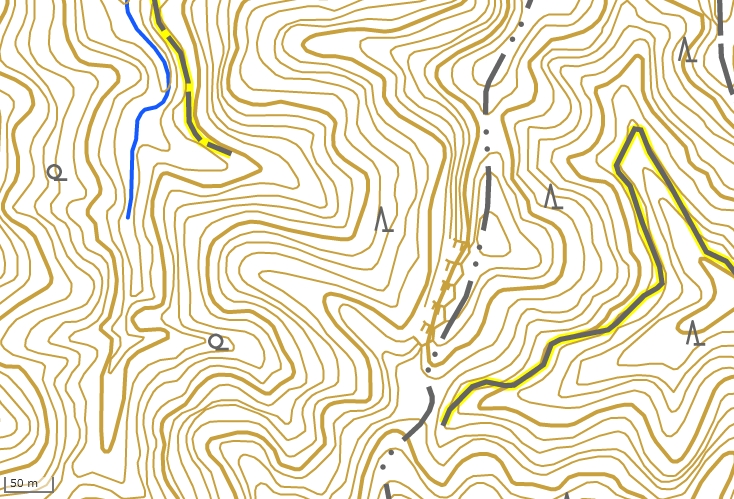

国土地理院地図を加工 |

この谷をひたすら下っていくと、徒歩道表記が復活する地点に辿り着けそうです。

|

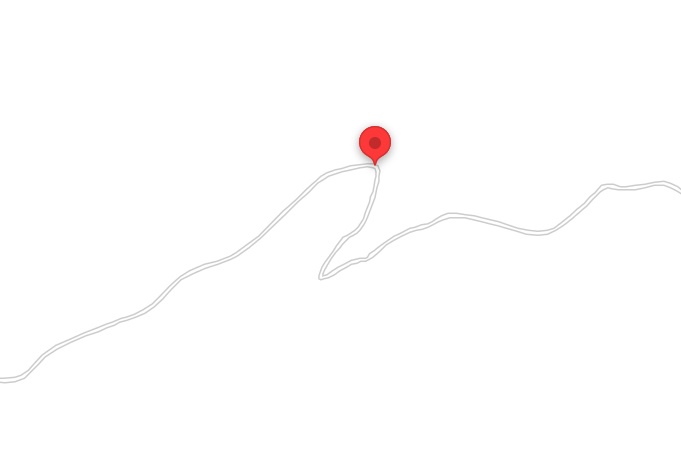

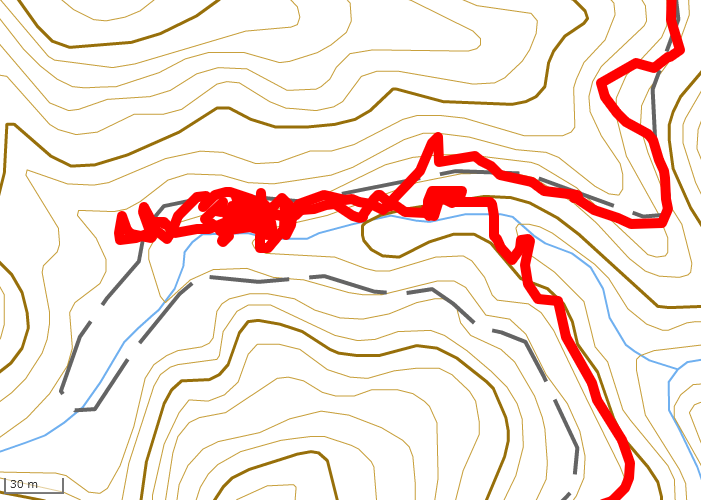

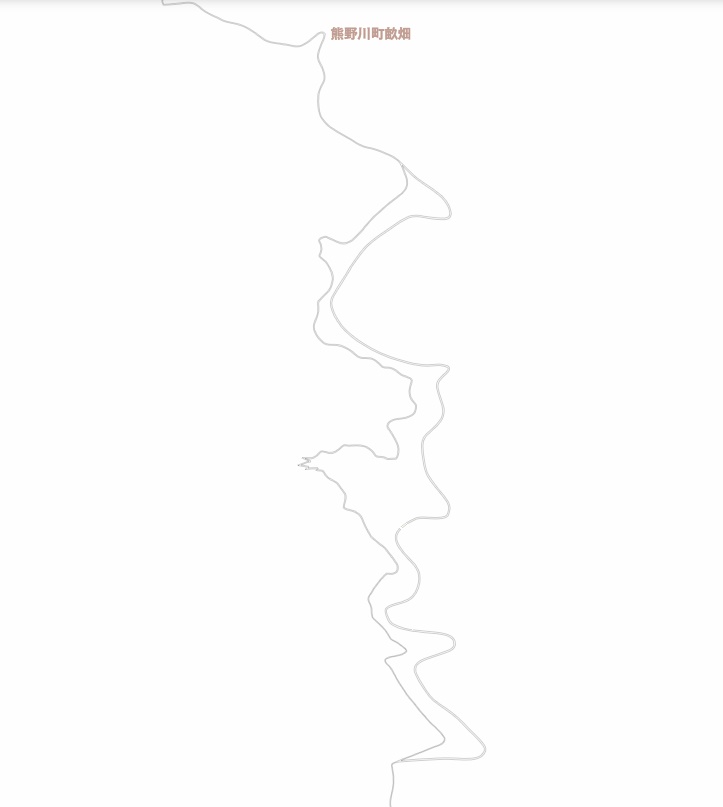

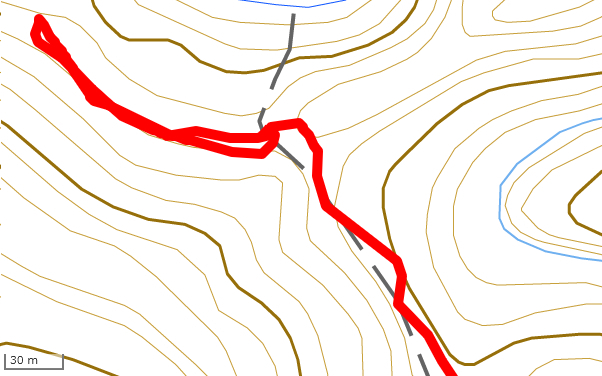

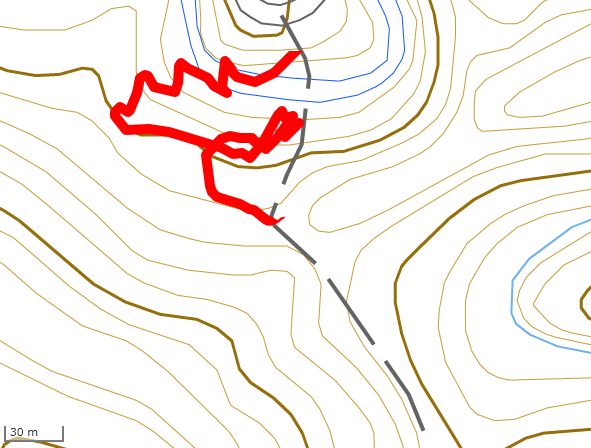

Yahoo!マップより |

帰宅後Yahoo!マップで確認すると、ジグザグと下る線形がありました。

|

|

とりあえず、段差がある植林地帯を避け、端の斜面を進みます。

|

|

九十九折のお手本のような道が続きます。

植林に当たって造成したのか、古道の頃からこんな道なのか…。

横たわる木は、段差の縁に置かれ、雨水による崩れや、落石を防いでいます。

目の前にそれが少なくとも10近く見えますので、その数だけ行ったり来たりを繰返すことに。

時にはショートカットも混じえ、高度を下げていきます。

|

|

植林地帯を抜けると涸沢となり…

|

|

道、復活!!

|

国土地理院地図を加工 |

地図上より手前で道が現われました。

|

|

しばらく進むと、右岸の道の様子が怪しくなると同時に、

対岸にも道筋が…

|

|

こう見ると明らかに本線は左岸のようで、橋梁が手前にあったかもしれません。

地図上はまだまだ右岸をいくようですが、レッツ渡河!

|

|

現代の車の通行は無理ということから目を背ければ、

この幅員と石垣は主要地方道として胸を張れる規格です。

|

|

右岸に目をやると、道らしきものは一切ありません。

地図上では向こうに道があるはずですが…。

|

|

県道たる堂々とした石垣です。

|

|

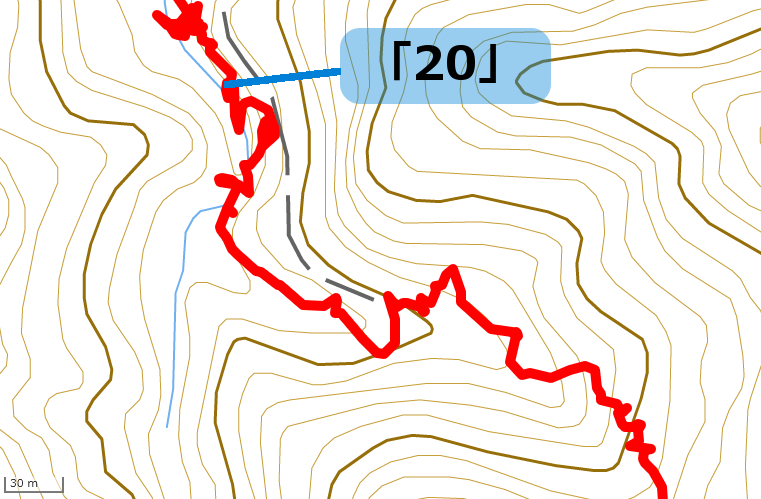

20

これは、スタート直後に発見した「24」キロポストの続きでしょう。

やはり本宮町請川からの距離のようです。

車道の幅員すらないダート道にあるキロポスト…素敵です。

なお、このレポート執筆時点で発見できたキロポストは「20」「24」の2つだけです。

|

国土地理院地図を加工 |

場所でいうとこのあたりです。

|

|

足元を見ると、堅牢な石垣が続いています。

何という快適路…!

|

|

行く先を見ると、90度のカーブから、崩れ気味の路盤、そして石垣…

|

|

!!!!!

|

|

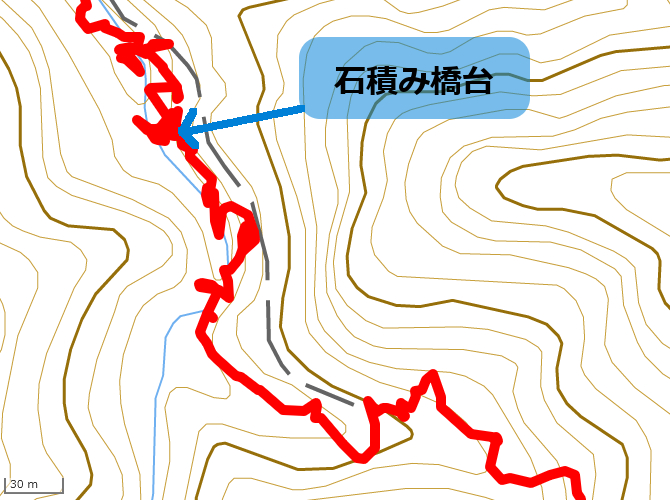

素晴しき石垣橋台…!!!

|

|

…と炭焼き窯らしき石垣

(左の石垣が橋台、右の石垣が窯跡です。)

|

国土地理院地図を加工 |

地図上ではこの辺りです。

測位ズレもあるでしょうが、地図で描かれているとおりの和田川右岸に戻ったかたちになります。

|

|

さすがに木の桁はないものの、谷積みの石垣がほぼ完全に残っています。

|

|

車道区間が終わり、徒歩道となった区間において、この堅牢さは惚れ惚れします。

|

|

川に降り立ってみました。

右岸の重厚さに比べ、左岸は削られ気味です。

|

|

そして気になるのがこのトラロープ。

このロープをつたい降りろとのことなのでしょうか。

対岸にもこの木&ロープの組み合わせはありました。

(↑2つ上の写真、右手に写り込んでいます。)

|

|

路面への復帰は、石垣が途切れる、スロープ状の斜面から。

なお、和田川はここで滝となっており、見た目の割に危ない区間です。

|

|

路面へ復帰し、思わぬ収穫にホクホクで進むと…

|

|

………

崩れ去った路盤、高巻きはできない切り立った山手、

滝壷が広がりエスケープできない川手…

しかし、道に目をやると、蓮池へと続く蜘蛛の糸にように垂れ下がるロープが見えます。

|

|

足を滑らせようものなら、無傷では済まなさそうです。

|

|

要所にトラロープが架けられており、軽く引っぱり確認すると、まだ生きています。

このロープは、この道は、生きていると奮起し足を前へ進めます。

|

|

見た目はミネラル類を求め崖をゆくヤギのようですが、続く斜面も安定しており、

滑り落ちることはありませんでした。

|

|

ここは高巻き気味に進むと安定します。

本来の路面は写真左手下部の凹んでいる箇所です。

|

|

振り返ると見事な滝、そして先程の石積み橋台が見えます。

何と贅沢な景色でしょうか。

|

|

この辺りまで来ると和田川との距離も縮まり、恐怖心はなくなります。

|

|

さすがにこの木橋は、県道由来ではなさそうです。

|

|

道はあるけども、幅員は狭い…という区間が続きます。

|

|

再び、和田川が滝となりました。

右岸には道がなさそうですので、渡河します。

|

国土地理院地図を加工 |

地図上でも同様に渡河しています。

橋梁があったような痕跡は見られませんでした。

|

|

左岸から和田川を見下ろしています。

分かりにくいですが、この先で落ち込み、滝になっています。

|

|

淵となりぬる和田川は、紀伊半島奥地ならではの透明度です。

|

|

写真右手奥から涸沢が合流しています。

|

|

和田川沿い本流は…明確な道が見当たりません。

左岸に大規模な路盤消失か、桟橋があった箇所を挟んで、道らしきものはありそう…。

ただ、その先もあやしそうなので、ここで川へ降りることにしました。

|

|

水量は少なく、支障となるような岩石もないため、河床を進みます。

|

|

所々に、炭焼き窯が残っています。

|

|

道らしき平場が、河床に近い高さにあります。

先程別れた?路面がいつの間にか下ってきたようです。

|

|

和田川沿いをひらすら進みます。

|

|

これも炭焼き窯でしょうか。

|

|

道関連の石垣がなかなかないと思っていると…

|

|

石垣に囲まれた、プチ切り通しです。

|

|

ビンに入った水がお供えされています。

|

|

この木が周りよりも樹齢が長いとか、変わったかたちをしているから、ではなく、

ただそこにあるからお祀りする…という感じがしてすてきです。

|

|

石垣と、ほとんど涸れている和田川と、なだらかに崩れる斜面と…

|

|

このあたりは倒木流木が多いです。

苔生したり濡れていたりし、変に足を掛けると滑ってしまいます。

|

|

渇いた河床の方が歩きやすい区間が続きます。

|

|

小屋跡があります。

最低限の生活ができる程度の規模があります。

|

国土地理院地図を加工 |

小屋跡の場所はこのあたりです。

|

|

やかんや羽釜が転がっています。

北ノ川が無住となった後、林業従事者が使用していた作業小屋でしょうか。

|

|

和田川は、写真左手手前から、右手奥へのカーブしており、

道はそのカーブの内側を通っています。

地図上では、和田川左岸にあるはずの道ですが、

実際はこのように行ったり来たりを繰り返しています。

|

|

この辺りは和田川左岸に確かな道筋が続いています。

|

|

路肩の石垣と…写真奥に見える炭焼き窯跡らしき石垣。

|

|

駅のプラットホームのように並ぶ石垣。

|

|

気付くといつの間にか和田川との距離が開き始めました。

|

|

路面は安定していますが、河床へとエスケープが難しい距離感です。

|

|

さっそく路面が消え去っていますが、この傾斜であれば大丈夫そうです。

|

|

崩壊区間を乗り越えると、幅員が不安定ながらも道が復活しました。

|

|

足元を見ると、路肩は石垣で固められており、快適路が続きます。

|

|

道は徐々に下りに転じ、河床との距離が縮まっていきます。

いざとなればエスケープだと考えていると…

|

|

道が途切れてしまいました。

|

国土地理院地図を加工 |

地図上ではこの辺りです。

|

|

地図では、合流する支流沿いに進んだ後、渡河していますが、

現地ではそのような道は対岸を含め見当たりませんでした。

もしかしたら、高い位置にもう一本の道があるのかもしれません。

|

|

振り返ると先ほど下ってきた石階段。

|

|

河床に降りて、分断箇所を見上げています。

石積みの橋台といった構造物はなさそうです。

|

|

対岸は取り付く島が無さそうに見え、足掛かりとなる岩のほか、

結び目も完備のロープもありました。

少しばかりサポートしてもらい、登っていきます。

|

|

残置ロープの近くには、小規模ながら石垣があります。

ただ、この延長の橋梁を架けるには足りないため、

ほとんどが消失しているようです。

|

|

対岸によじ登ってからの振り返りです。

橋が架かっていたとした思えない分断ぶりです。

|

|

先に進むと、地形図にはない分岐が現れました。

ここは石垣が続く左側を進みます。

|

|

左側の登り勾配に入ってすぐ、

左 北長造林小屋

右 畝畑小口…熊野川…至…

四面のうち二面のみ確認して残りを忘れるという痛恨のミスをやらかしましたが、

形状からして、中平集落跡にあった道標と同じ「昭和四十七年十月」と思われます。

|

国土地理院地図を加工 |

地図上ではこの辺りです。

|

|

路面は安定していますが、道路というよりは林業の作業道として整備されているようです。

|

|

|

|

屋敷か農地跡らしき石垣が、あちらこちらにあります。

『村影弥太郎の集落紀行』さまの『北ノ川(熊野川町)』にある『モチノキ』集落跡ではなかと思います。

レポートによると、北ノ川集落では最大の宅地数(4軒)だったようで、ここが中心地だったのかもしれません。

|

国土地理院地図を加工 |

地形図だとこの辺りです。

|

|

ここも道に面した屋敷跡?でしょうか。

|

|

またもや分岐が現れました。

先ほどと同様、石垣が続いている方でと考え、右側を進みました。

|

|

農地跡か植林の際に整備したのか、段差があり、

一見道が消失したようですが、進めてしまいます。

|

|

進めるか進めないか、微妙な地形になりました。

|

|

プチ崩落を越えた先に、道が続いているような、ないような…

|

|

振り返ると、道筋が見えません。

果たしてここが本来の道かどうか、あやしくなります。

|

|

哨戒してもらいますが、この先も対岸も違いそうです。

|

|

正解は、先程の分岐を左でした。

|

|

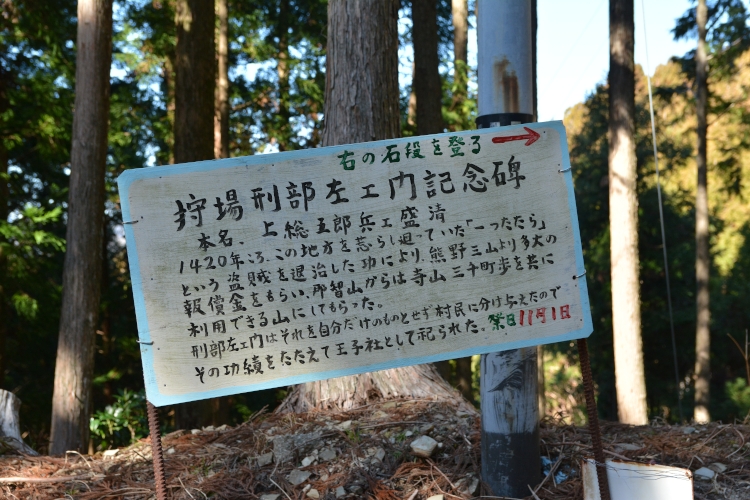

左 色川を経て…至…

樫原迄約八…米

|

|

右 北長造林小屋…

この石階段は、先ほど見えていたモチノキの屋敷や農地跡に続くものと思われます。

林業で使用するためだけに、このような石階段を整備したとも考えにくいので、

集落の生活道としてあったものを、林業用にも使用し、屋敷や農地があった場所に作業小屋を建設した…とかでしょうか。

|

|

林業用作業小屋があるなら、これ以降は安定しているはず!

|

|

…

まだ傾斜がゆるやかなので、進むことができます。

|

|

この辺りはえらく開放的です。

と言っても、畝畑まではエスケープルートもないので、気合を入れて進みます。

|

|

木原

と書かれた境界標があります。

那智勝浦町に事業所もある木原造林株式会社かと思われます。

|

|

和田川と別れてどれほどか、まだまだ高度を上げ続けます。

|

|

切り通しです。

ここでぐるりと進行方向を変えます。

|

|

支流の谷沿いをぐるりと回り込むことになりそうですが、

路面の状況は悪く、嫌な予感がします。

|

|

この辺りはまだ道らしきものがありますが…

|

|

道があったのか、ただの斜面に迷い込んでしまったか、判断できません。

|

|

道筋が復活したと思っても、崩落が目立ち、全く安定しません。

|

|

涸れている和田川支流が見えてきました。

行く手には3パターンほど道が見えますが、進むべきはどこか…

そもそも、本来の道はもっと山手にあるのか…

元から日の光が入らない谷沿いで、日没も迫る中、とりあえず前に進むしかありません。

|

|

…万事休す。これは本当によくない状況です。

見た目は何ということはない、なだらかな地形ですが、ここぞいう場所に手掛かりも少なく、土質も柔らかで、

この先、真っ直ぐ進むことも、山手へエスケープすることもできなくなりました。

河床に降りても、対岸の切り立った岩肌をよじ登ることもできそうになく、

今来た道を戻っていては、確実に日没を迎えます。

|

|

谷を回り込む道だから、対岸に道があるはずだと目をやると…

平場と石垣が…!!!

|

|

もうこの道の完全走破は諦めて、対岸にエスケープするしかありません。

河床に降りたとして、どこから登ることができるか、と下流方面を見ますが、こちらは無理そうです。

|

|

上流を見ると、何とか登れそうな斜面を見つけ早速向かいます。

|

|

上り詰めて、進行方向を見ると…石垣!

|

|

本来辿るはずだった南側を見ると…こちらにも石垣!

小さな橋梁があったか、石垣が続いていたところが流されてしまったように見えます。

|

国土地理院地図を加工 |

測位ズレはあるでしょうし、実際に地形図通りに道があると分かりませんが、

約200m近く見逃したことになります。

しかし日没が迫る中、これ以上は無理と判断し、前進します。

|

|

路面への落石が多いものの、路肩が石垣で固められた道は、対岸とは大違いで天国かのようです。

|

|

法面の崩落や、石垣がない箇所の路肩破損がありますが、ここが道と分かる分、まだまだ良い方です。

|

|

恐しく狭い路面…路肩に丸太がありますが、信用なりません。

|

|

これくらいの落石、これくらいの幅員が続けば良いのですが…。

|

|

左 色川を経て勝浦…

またもや道標が現れました。

今までと同様のフォーマットです。

|

|

右 木原造林小屋

昭和四十七年十月

|

|

切り通しです。

これで谷沿い迂回区間を越えたはずです。

|

|

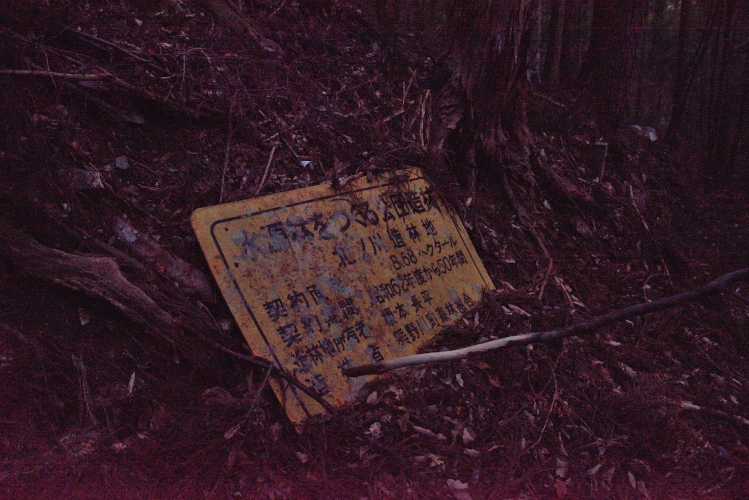

錆び付いてほとんど読めませんが、

保安林について書かれているようです。

|

|

快適路、

--------再開-------

|

|

--------終了-------

ただ、道筋は確かです。

|

|

この丸太橋はまだ生きており、そう遠くない昔に林業事業者により整備されたはず。

明らかな人の手、気配を感じ、畝畑までは安定した道が続くのでは…と考えます。

|

|

道はほぼ消失していますが、それをサポートするように、手掛かりとなるネットやロープがあります。

|

|

ここは路盤が完全に流出しており、ロープのサポートなしでは恐いところです。

|

|

丸太橋は落下しないようロープで繋がれています。

|

|

ここも要所にロープが架けられています。

|

|

ルートを試行錯誤した形跡があります。

どうがんばっても足を滑らせそうな急な岩肌を手前で越えるか、後から越えるか…

|

|

倒木ゲート付き切り通しです。

|

|

ゴールに向けて高度を下げています。

快適路、

--------再開-------

|

|

--------終了-------

|

|

ここもロープが架けられています。

見た目以上に不安定な足場で、ロープのサポートを受け越えていきます。

日没直前で、何とか行動できていますが、これ以上の難所があると相当厳しい状況です。

|

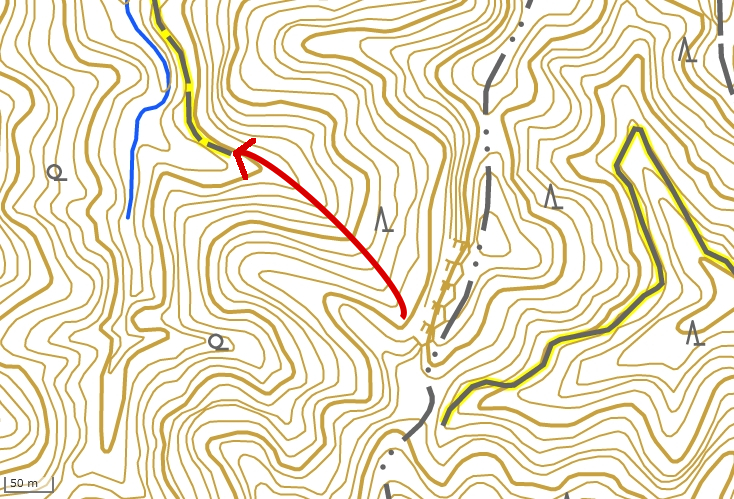

Yahoo!マップより |

帰宅後、Yahoo!マップで確認すると、四苦八苦した谷沿い区間のさらに手前に分岐があったらしく、

途中には橋梁もあるようです。

現地では全く気が付きませんでした。

『村影弥太郎の集落紀行』さまの「直進する道は橋が落ちており、また上方へ分岐する道でも路面が崩れており通行できず。」はこの分岐の北側のことでしょうか。

地理院地図を信じるならば、県道ではないようですが…

|

|

水源林をつくる公団造林

北ノ川造林地

契約面積 8.68ヘクタール

契約期間 昭和62年度から50年間

造林地所有者 榎本長平

造林者 熊野川町森林組合

今までは道標の昭和47年が、通行があったであろう最終年でしたが、

造林事業のため、昭和62年前後にも人の出入りはあったようです。

ちなみに、昭和62年度から50年後は1987+50=2037年です。

2037年に向け、またこの道が整備されることがある!…のかもしれません。

|

|

日もほとんど落ちてしまい、高い木々に囲まれた道まで届く光はもうありません。

向かって右手に、石垣に囲まれた屋敷跡?が見えました。

現地では、梅木平集落かと思いましたが、

『村影弥太郎の集落紀行』さまの『北ノ川(熊野川町)』にある、「寺院跡」(永詠寺)のようです。

2013年2月には残っていた小屋が、2024年には崩壊しています。

この小屋が、もしかしたら道標にあった「木原造林小屋」なのかもしれません。

梅木平集落を見逃がしたことになりますが、「保安林」看板以降、脇目も振らず歩いてきたので仕方なし…

|

国土地理院地図を加工 |

場所はたぶんこの辺りです。

|

|

切り通しです。

|

|

切り通しを越え、道筋に沿って歩きます。

|

国土地理院地図を加工 |

が、GPSを確認すると、辿るべき道から外れてしまっているようで、

切り通しまで戻りました。

|

|

左手の道が、一度進んで戻ってきた道です。

よく見ると、下っていく道筋がありそうです。

|

|

…それから20分近く、真っ暗な中、小さなLEDライトの明かりのみで、GPS上の道の辺りを探しますが、

道どころか集落跡もなく、ただの斜面しかありません。

小原川橋まで50m程度のはずなのに、辿り着けない…

|

|

ここで、かつて小原川橋と中平集落を確認した際のログを見ると、

地形図にある道表記よりも西側に軌跡があります。

そう言えば、GPSだけを頼って小原橋を探したとき、なかなか見つからなかった記憶が…

過去の軌跡を頼りに暗闇を進むと…

|

|

!!!!

|

|

小原川橋!!!

|

|

無事帰還しました…。

|

|

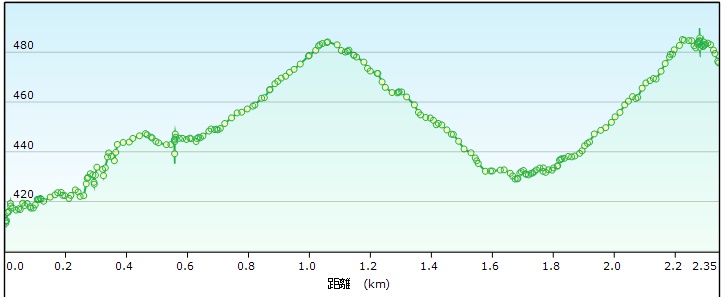

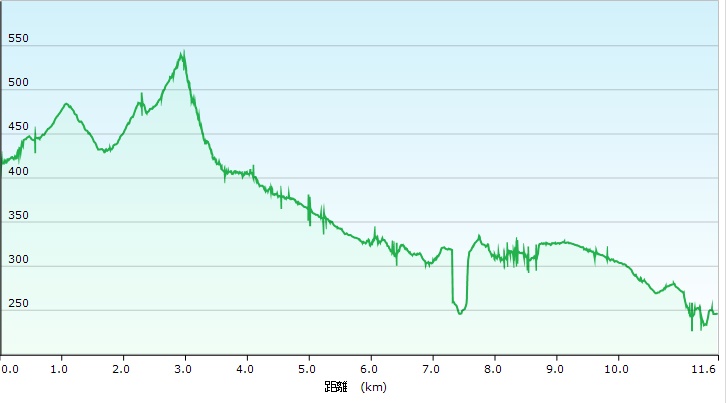

徒歩走行距離は、約11.6km、

徒歩走行時間は、約6時間40分、

標高の最高地点は那智勝浦町と熊野川町の境で約540m、

最小地点は(橋直前で道を見失った際の記録を除き)ゴール地点の約246mでした。

勾配がきついものの、路面が安定している那智勝浦町側の車道区間、

序盤は河床も歩くことができ、路面も比較的安定しているものの、

谷沿い区間を境にさながらアスレチックコースと化す熊野川町側の徒歩道区間…と変化に富んだ道路でした。

|