現状、写真を載せているだけの寂しいページです。

- 紀州鉄道

- 天田橋

- 由良洞

- 天理軽便鉄道

- 大仏鉄道

- 近鉄大阪線青山峠旧線

- 片町線

- 奥山田第一/第二/第三隧道

- 吉野軽便鉄道

- 近鉄小房線

- 南海本線

- 南海高野線

- 旧落合川橋梁

- 旧里川隧道

- 旧熊野街道

- 旧越路隧道

- 端駈橋

- 近鉄奈良線平城宮跡内煉瓦溝渠

- 近鉄奈良線大和西大寺駅周辺の煉瓦たち

- 近鉄奈良線山田開渠(奈良線唯一の溝渠煉瓦アーチ!?)

- 荒池余水吐(奈良ホテル煉瓦橋)

- 加太軽便鉄道

- 高津気隧道(仮)

- 関西本線

- 桜井線

- 旧生駒トンネル

- 赤川仮橋

- 東海道本線

- 小雑賀工業地域

- 北陸本線

- 金ヶ崎隧道

- 小浜駅給水塔

- 北吸トンネル

- 五月橋

- 恋路橋

- 南海和歌山軌道線(和歌山電気軌道)

- 西隆橋

- 笹瀬橋

- 地蔵橋

- 伊賀鉄道

- 志んばし

- 草津線

- 奈良線

- 石橋

- 奈良市水量計量器室

- 奈良少年刑務所

- 法蓮橋

- 大軌畝傍線(近鉄橿原線)

- 材木橋

- 宮前橋

- 八幡橋

- 北宇智駅

- 和歌山線

- 大軌奈良線

- 山陰本線

- 山陽本線

- 平木橋

- 掌中橋

- 布引水路橋(砂子橋)

- 寄合橋

- 岩橋橋

- 川崎橋

- 小海川橋

- 木積川渡井

- 海神池底樋

- 琵琶ヶ岸懸

- 山中渓レンガ造火葬所跡

- 新和歌浦

- 旧高濱隧道

- 富山隧道旧道

- 樫山集落と林道樫山小匠線の廃橋

- 室川谷川森林鉄道(仮)

- 角間木谷川森林鉄道(仮)

- 笹ノ瀬川森林鉄道(仮)

*構造物名に就いて、銘板など手掛かりとなるものが無ければ、

Wikipediaやよとと様「くるまみち」、土木学会「日本の近代土木遺産」を参考にしています。

これは...? |

|

穴が四つ観察出来ます。 |

風化が激しいです。 |

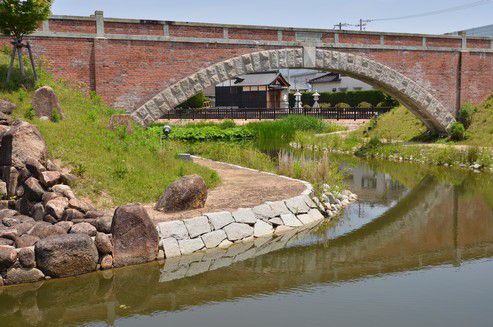

現天田橋。 |

昭和三十年。 |

戦後にこの様な意匠は珍しい? |

旧橋脚どーこだ。 |

坑口付近泥濘注意。 |

|

良いアーチ。 |

煉瓦巻素掘り何でもござれ。 |

素掘り。 |

煉瓦巻。 |

こちらは残念なコンクリ坑門。 |

面白みに欠けます。 |

癒されます。 |

|

上は現在市道となっています。 |

|

微妙な段差が面白いですね。 |

長靴なしで訪問可能です。 |

案内板があります。 |

|

石積みです。 |

ゴルフ場からの声がここまで聞こえてきます。 |

煉瓦積みにはない、堅牢さが感じられます。 |

|

関西鉄道大仏駅について |

|

記念公園の前に架かる下長慶橋から、大仏線佐保川橋梁の橋脚が観察出来ます。 |

|

奈良市中央消防署佐保分署の北側にありました。 |

|

道路旧橋梁の橋台ではないかと思われますが、どうなのでしょうか。 |

|

道路橋梁。この道を進むと↑の鴻ノ池橋台があります。 |

|

上の道路or隣の水路改修の際に削られた? |

|

奥はコンクリで閉塞。人道として利用されていた跡があります。 |

各遺構ごとに案内板が設置されています。 |

松谷橋梁の上には関西鉄道の社章が設置されてます。 近代期の鉄道会社の社章は個性があって面白いですね~ |

|

以下、2012年8月撮影シリーズ。 |

|

周辺は現在は道路となっています。 |

今は亡き案内板1。 |

今は亡き案内板2。 |

|

梶ヶ広トンネル。 |

開放されていました。 |

トンネル三大アイドルの一人、碍子ちゃん。 |

総谷トンネル。落書きが目立ちます。 |

総谷トンネル案内板は吹き飛んでいました。 |

レールですねぇ。 |

二川トンネル。 |

はいってはいけません。 |

80 |

二川トンネル出口。昼食を摂る為のテーブル有り。 |

溝口トンネル。 |

溝口トンネル。 |

旧東青山駅。 |

65 |

ホーム下にはレールが... |

青山トンネル。 |

下を向いて歩こう。 |

昭和39年。 |

立派な坑門。脱出は左手から。 |

徳無疆 |

馬坂跨線橋の水路。 |

|

新木津駅跡周辺。 |

|

煉瓦アーチの上には線路があると思いますが...? |

|

当時はどの様な構造だったのでしょうか。 |

|

怪しいなと思い飛び込むと... |

|

来ました煉瓦アーチ! |

狭いですが、水深は殆どありません。 |

ひび割れています。 |

西側。 |

二層巻き。 |

あれは第二京阪? |

モルタル目地の劣化が進んでいます。 |

|

水路の方はと言えば... |

また煉瓦アーチ!!先程と比して幅は同程度、側壁は1段増えて3段となっています。 |

西側にやってきました。 |

何と要石有り! 坑門は石積みです。 |

モルタル目地は同様に劣化が進んでいます。 周囲では近所の方が清掃されていたので、これ以上の接近はしていません。 |

|

ここも西側が煉瓦アーチでした。 |

|

突起部に板を渡して人道として利用されていたかも。 |

またもや要石があります。 |

かつては笠石があったのでしょうか? |

車道からの観察も出来ますよ! |

ありがとうトキナー広角。 |

|

振り返り。 |

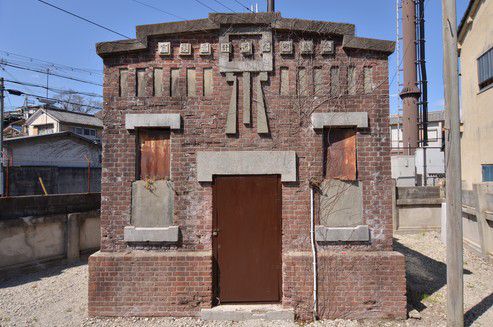

他に類を見ない帯石の装飾です。 |

内部は埋められています。 |

再度正面から。 |

笠石は階段状の装飾。 |

Zガンダム。 |

歯飾り。 |

|

側溝有り。 |

本日初の4層巻き。 |

振り返り。 |

南側。 |

こんなところに煉瓦敷きが! |

側溝も煉瓦敷き! |

アーチに至る階段は現在使用されていない様子。 |

南側から。 上に複線化出来る用地が確保されていますが、 いつになることやら... |

ここからは煉瓦アーチの存在は分かりませんね。 |

|

確かに線路と水路が斜めに交差しています。 |

此方側から見る限り、煉瓦は見えません。補修されたのでしょうか。 反対側は未確認です。 |

要石の部分が煉瓦となっています。 |

|

残念コンクリが邪魔で仕方ありません。 |

夏ですね。 |

長靴なしでも侵入可能です。 |

|

ここも要石の部分が煉瓦となっています。 |

内部侵入はほぼ不可能とでしょう |

吉野軽便鉄道の遺構の特徴と言えば、コーナーに円弧形煉瓦が使用されていること! |

|

薬水駅です。そして謎の石垣。 |

嘗ての変電所跡だとか。 |

何とかしてその高さを表現しようと試みますが... |

|

前回は気にも留めなかった刻印。確かこれは堺煉瓦だったかな。 |

前回撮影出来なかったアングルから。 |

ここもコーナーに円弧系煉瓦が用いられています。 鉄道構造物探見によると、山陽本線沿線に顕著にみられ、 関西またはその周辺の工場から供給されていたものではないかとのこと。 |

橋梁中央部は尖頭状になっています。 嘗ては道路側も水路であったかもしれませんね。 |

門水薬 とあるそうですが、さっぱりわかりません。 |

前回記しませんでしたが、少しばかり吉野方面へ傾いています。 |

やはりここも円弧系煉瓦。 |

|

反対側。防塵防滴機能なしのカメラが悲鳴を上げています。 |

可愛らしい円弧系煉瓦さんです。 |

反対側はコンクリにより遮られている様子。 |

|

デンティル(歯飾り)、雁木、そして煉瓦による要石... |

此れほど見事な装飾はなかなかお目にかかることが出来ません。 |

あっ... |

福神駅です。何故かしら田園風?です。(帰路に撮影) |

やはり円弧駅煉瓦がコーナーにあります。 |

|

この煉瓦アーチ、傾斜に合わせてか三段階のアーチとなっています。 |

三層アーチ!! |

アーチの先には墓地が広がっています。 |

墓地側の佐名伝橋梁(仮)です。 |

六田駅です。吉野軽便鉄道時代はここが吉野駅であり、終点でした。 |

|

旧ホーム跡。現在は駐車場として利用されています。 |

現行路線はより車庫側を走り吉野を目指しています。 |

旧ホーム跡からどうしても目に入ってしまう煉瓦アーチさん。 此方からのアクセスは難しそうです。 |

国道169号(伊勢街道)側へ戻ってきました。 実は此処にも煉瓦アーチがあります。 |

降りてみるとこの通り。四層アーチのお出ましです。 |

旧ホーム下だけあって少し長さがあります。 |

奥には煉瓦アーチと吉野川。 |

此方も四層アーチ。 |

嘗て車庫があったのか石積み橋台が長く続いています。 |

吉野川沿いを更に進むと、巨大な橋梁が見えてきます。 |

吉野川橋梁です。昭和3年、この橋梁により吉野鉄道全通となりました。 |

鉄道とは関係ありませんが、吉野駅までの道中に発見した構造物。 水門でしょうか。 |

吉野駅、吉野線終着駅です。 |

行楽期ではない為か、閑散としています。 番線表示が他駅とは異なり、四方から確認出来る形となっています。 |

おまけ。橿原神宮前駅で見かけた16000系です。 |

昭和です。 |

廃車される前に乗ってみたいものです。 |

帰路で再会。 |

何やら増えています。 |

上り和歌山市方の橋台は貝塚煉瓦刻印の宝庫。 |

|

下り和歌山市方の橋台は岸和田煉瓦刻印の宝庫。 |

|

貝塚煉瓦の刻印を確認。 |

|

長靴丈以上のヘドロがある為内部侵入はお勧めできません。 |

反対側も同様。 |

内部は面白い構造となっています。 |

奥をよく見ると... |

なんと屈折!!奥まで行ける勇者募集。 |

|

勿論煉瓦。隣の孝子駅も煉瓦。 |

|

お願いすれば内部見学可能とか。 |

|

現在人道としては機能していない様で。 |

|

路線は写真上部を走っています。 |

|

意外に高さがあります。水量は少なく、長靴なしでも訪問可能です。 |

振り返りです。以下三枚の写真は2012年訪問時のものです。 |

最奥部では水が勢いよく流れ落ちています。 |

普段は藪の中に隠れています。 |

周辺は開渠ばかりですが、この子は暗渠でしかも... |

|

傾いている為、御口が珍しい台形となっています。 フェンスがある為、これ以上の接近は難しいです。 (高さが良心的とは言え、侵入は憚られます。) |

傾いてます...よね? |

期間限定「赤ラピート」です。 松ノ浜にて2014年5月4日撮影。 |

通常のラピートもやはり格好良いですね。泉佐野にて。 |

南海難波駅南海ビル(昭和7年)北口。 |

かつての社章「羽車」のモニュメント。 |

鉄道ピクトリアル1995年12月「南海電鉄高野線の煉瓦アーチ橋を訪ねて」(小野田滋様)より。

異常な高さ。 |

|

ほぼ当時のままの姿ではないでしょうか。 |

長靴があると行動しやすいです。 |

再訪しました。やはり存在感があります。 (アプローチ方法は幾つかありますが、 下流側斜面からが容易です。) |

何度見ても驚愕の大きさ。そして映える緑。 |

下流側坑口付近に亀裂が見られる他は、ほぼ損傷がありません。 |

上流側です。竣工から100年以上経過した今も重厚で堅牢な姿を留めています。 |

三度目の訪問です。 |

こんなところまで石積みが。 |

坑口付近は水が溜まっていますが長靴は不要です。 |

|

此方も解放されています。残念コンクリ補強済み。 |

隧道前で道は大きくカーブしています。 |

歩道化されているため、非常に歩きやすいです。 |

|

そこそこ交通量がある為、撮影時には注意が必要です。 |

|

嫌な明るさ!! |

|

トンネルは無事なのですけどねぇ。 |

うーん、格好良い。 |

撮影時転落注意。 |

|

大正生まれ。 |

反対側。バリケードが残念。 |

反対側。石工さんの名前が刻まれているそうですが撮影し忘れ。 |

|

煉瓦欄干。しかもフランス積み。 |

|

ねじりまんぽ。 |

コンクリが残念無念。 |

要石の部分が煉瓦となっています。 |

他にも面白い意匠はありますがここでは割愛。 |

反対側。何やらごたごたしています。 |

|

大正生まれ。 |

|

反対側。 煉瓦隧道に対して食傷気味に--; |

|

勿論大正生まれ。 |

嫌なカーブです。 |

反対側。 |

崩落した橋梁。泥濘がひどく、侵入はお勧め出来ません。 |

廃道+廃隧道。 |

ご馳走様でした。 |

らいおんさんが可愛らしい。 |

|

葛城川 |

「端駈橋」と書いて「はなかけばし」 |

昭和三年! |

読めそうで読めない。 |

山田開渠。[地図] 旧向谷トンネル山田トンネル跡間に有ります。 (東生駒富雄間、富雄駅からの徒歩推奨です。) 現在、トンネル以外で唯一確認出来る煉瓦アーチ。 周辺は開発が進み存在に黄色信号。(情報提供:M氏) |

山田開渠の富雄寄りには煉瓦の トンネル右手に旧向谷トンネルがあります。(ネット上には内部の写真が...) |

再訪すると、なんとコンクリの餌食になった山田開渠の姿がありました... なんと痛ましい。 |

なんちゅうもん(コンクリ)を食わせてくれたんや...(代筆) |

荒池は写真左手にあります。 |

|

内部はカーブしており、奥の様子は分かりません。 |

入り口は写真奥にあります。 |

2014年3月再訪。 |

あっ... |

植生で見えなかった全貌が明らかに! |

奥の様子は今回も分からず。 |

意外に幅があります。 |

|

実は分岐点。まず左へ進みます。 |

現在も利用されているのでしょうか? |

那智勝浦新宮道路の下をくぐります。 |

階段を下り、もう一つのアンダーパスをくぐります。 |

暫く進み、台風の影響かと推測される倒木を超えると... |

|

絶対閉塞宣言。 |

綺麗に埋まっています。 |

振り返り。 |

反対側へ... |

行くも、坑口跡撮り忘れ... |

(追記150530)高津気の方によると...

当時のメモをほぼそのまま書き出しただけです^^; YUI-ATがサービスを終了してしまったため、 ↑の情報を投稿した「くるまみち」の「雑談掲示板」が閲覧出来なくなってしまいました。 マイナーな隧道、かつ現在は完全に閉塞していますが、少しでもお役に立てれば^^ #分かる人には分かる別件物件について# #高津気側道路から"別の"坑口(with 支保工)が見えていますが、侵入は危険です。 #塞がれていない竪坑が幾つかあるようです。むやみに山に入らないように... #更に別件# #狗子ノ川にはかつて素掘りの隧道があったようですが、開鑿されています。 #ゴルフ場(=那智勝浦ゴルフ倶楽部)が出来た頃はまだあったそうです。 ->1986年当時は健在だったか。 |

関西本線とは関係ありませんが一応。 |

|

交通量多めです。 |

|

そこまで煉瓦しちゃいますか...な物件。 |

|

反対側。 |

|

ねじれたりねじれなかったり... |

大河原駅時刻表。一時間に一本あるだけまだ良い方? |

第248号橋梁。水量は非常に少ないので小さい長靴でも到達可能。[地図] |

振り返り。 |

ねじれています。 |

素晴らしいですねぇ。 |

お邪魔します。 |

自転車での疲れが癒されます。 (まだスタートしたばかりですが--;) |

反対側。ごちそうさまでした。 |

|

月ヶ瀬口に到着。 |

|

癒されます。 |

他にも煉瓦アーチを訪問しましたが割愛して... |

柘植駅に到着。 |

|

案外簡単にアクセス出来ました。 |

|

ねじれてますねぇ。 |

|

柘植方面を振り返ります。近代土木遺産Aランクだけあって見事です。 |

|

現在はただの酷道扱いである大和街道が、 当時如何に重要視されていたかが伝わってきます。 |

扁額は残念ながら名無しさん。笠石下部の装飾が豪華です。 |

説明板があります。 |

|

支保工に木材が紛れ込んでいます。 |

|

本当に「美しい」煉瓦アーチです。目地も綺麗で、水流も穏やか。 |

しかも巨大。殆ど言うこと無しですが、坑口付近に亀裂が... |

西側坑口です。東口同様石造です。 |

訪問時には長靴が必須となります。 |

大崖川橋梁西口付近に水路橋?があったようですが、流されたようです。 |

|

信頼と安心のねじれ。 |

|

振り向き。前回訪問と違い、藪も消えており、 水量も少なめに感じました。 |

振り向き厨( ゚д゚ )彡 |

距離も長過ぎず短すぎずでお気に入りの橋梁です。 |

反対側。 |

機会があればまた訪れたいです。 |

|

確かに煉瓦してますね。 |

|

この季節だと辛うじて気付くことが出来そうです。 |

|

拡大してみると...やはり。 笠石など一部以外は埋没しています。 鹿背山トンネル木津方坑口、閉塞確認。 |

|

古レールを利用した跨線橋も確認できませんでした。 |

|

暫く斜面を下ると...見えてきました。 |

路盤跡に降り立ちました。 ただ、鹿背山トンネルの埋没具合からして、 当時はより深くに敷設されていたのでしょう。 写真は坑口に背を向けて撮影しています。 |

先にトンネルから先の廃線跡を歩くことにします。 |

跨線橋です。廃線後のものでしょうか。 |

跨線橋南側。ここから現道に復帰できそう... それにしても不法投棄物が多いですね。 |

北側の投棄物は今のところ少ない方です。 |

廃線跡はまだまだ続きます。 長靴ではないのでそろそろ引き返そうかと考えたその時...! |

廃道、廃線、廃隧道の友が登場!!! |

他の投棄物も酷いです。 |

特に楽しくもなく、藪も濃くなる一方ですので、 この辺りで引き返します。 |

トンネル近くには双方共にガッキーがいます。 |

藪を超えると鹿背山トンネル加茂方坑口出現。延長は約300m。 トンネル前は故意に土が盛られている様に感じました。 |

トンネルは施錠され、内部への侵入は叶いません。 |

北側のみガッキーが確認出来ました。 |

扁額はありません。 |

要石です。 |

憎き柵の間から中を覗き込むと... |

煉瓦巻が確認出来ました! |

閉鎖するのは勿体なぁと思いつつ更に奥を見ると... |

水☆没 片側閉塞ですから光は見えないのは良いとして、 何mの水没なんですか此れ... しかも奥に何か見えますよ... |

・・・う、うわあ・・・ああ・・・ああああああああああ(イスから転げ落ちる) 支保工の残骸?崩落跡? 何にせよ、柵がなくボートが用意されていたとしても侵入は御免です。 |

これは閉鎖して正解です。 大人しく坑門を楽しみましょう。 |

今更ながら振り返りです。 |

現道に復帰しました。 |

トンネル方面(木津方面)です。何が何だかわかりません。 |

加茂方面です。何が何だかわかりません。 |

跨線橋上には一定間隔で穴が空いています。 |

北側は私有地?の様ですので引き返します。 |

橋前には通行止の警告が。 |

|

本当に不思議な橋梁です。長靴なしでも訪問可能です。 |

|

最奥部でまた通常長手からねじりへ~ |

石が積まれていたり、煉瓦で通していたり... |

♪We're caught in the chaos~ |

ただ、やはり暑いので長居は出来ません。 |

例の事故を受けてか、芝山トンネル湊町方のフェンスが強化されています。 |

鐡道院 平野駅に保存されている、跨線橋柱。 かつては八尾駅にもあったそうですが、既に撤去されています。 |

貴重な文化遺産、是非とも保存を続けて頂きたいですね。 |

京終駅(難読...)構内。煉瓦してます。 |

保線用車両。鹿の可愛らしいイラストがあります。 |

実は写真内に煉瓦があります。(正解はマウスオーバーで) |

|

「宮田架道橋」 |

奈良鉄道もなかなか面白い構造物を作ってくれましたね... |

お馴染み鉄道省。 |

駅下です。跨線橋も見応え有り。 |

交通量が多いので観察には注意が必要です。 |

|

昭和十年三月架設 |

|

請負人柳澤芳雄 |

|

長靴では太刀打ちできない物件です。 |

|

装飾は全く見えず。 |

ねじれてますねー |

特徴は何と言ってもこの尖頭状の橋脚!! |

|

近くの某病院に通った十数年の間、一度も気付きませんでした。 |

|

床石がすこし大きめ? |

煉瓦煉瓦してます。複線電化の上、当時は笹子に次いで2番目の長さでした。 |

|

退避坑です。下り側にあります。 |

横坑です。奈良線新生駒トンネルに通じています。 |

横坑です。東大阪線生駒トンネルに通じています。 |

この横坑部を除き、煉瓦祭りです。 |

2013年10月31日を以て赤川仮橋は閉鎖します。 |

|

お馴染み鉄道省です。 |

交通量が多く、写真撮影に当たっては細心の注意が必要です。 |

いきなり来たため、残念な写真に。 |

時刻を調べていないため、なかなか撮影がうまくいかず、退散しました。 |

この風景があと数ヶ月で見れなくなってしまいます... |

「吹田町用水路橋りょう」 何と元々は水路でした。 |

|

「CARGO FLEET ENGLAND」だそうです。現地では解読出来ず。 |

|

新神崎川橋梁です。明治一桁の遺構も高架工事の餌食に...? マウスオーバーで拡大します。 |

|

天井川トンネルかつねじりまんぽと言う、他に類を見ない様な特徴を持ちます。 |

|

そしてこの巨大なポータル!! 現存するのは下り線で、嘗ては上り線坑口も隣にあったというのですから驚きです。 |

更に更に、「ねじり」箇所は坑口付近のみで、中間は一般的な積み方となっています。 |

内部は数mで閉塞しています。 崩落ではなく、人為的な閉塞の様です。 |

ねじりまんぽの迫石に要石が収まっています。 ...他にこの組み合わせを持つ物件は思いつきません。 帯石下の何故か迫り出した煉瓦も他に類を見ません。 |

狼川トンネル上です。 トンネルを閉塞させたのはこの河床を下げるためでしょうか。 |

狼川トンネル京都方です。 装飾は草津方と同様です。 |

入り口付近のみねじった「混成施工法」。 |

その実例は殆どなく、 こうして今も現存しているのは奇跡に近いと言えます。 |

此方も数mで閉塞です。 |

安全の為とは言え、フェンスが少し残念です。 |

坑門前には煉瓦が埋まっています。 狼川トンネルのものでしょうか。 |

|

音羽台1号橋と掲げられたそれは、なんと旧東海道本線の「東川橋梁」で、 なんとなんとねじりまんぽなのです。 |

その上煉瓦の絨毯(笑)が敷かれています。 これはもう、やるっきゃ騎士と言うことで、長靴を装備しダイブ!!! |

なかなかのねじれ具合です。水量は然程ありません。 |

埋もれているのか敷かれていないのか、 煉瓦の絨は入り口付近以降観察できません。 |

振り返り。 |

途中からコンクリアーチとなります。 まぁ、これは仕方のないことです。 |

左手を京津線が走っています。 |

ミニ三脚ですので安定した撮影が出来ません--; |

良いねじりまんぽで御座いました。 |

|

お名前は「上関寺国道踏切」だそうで。 |

|

狼川トンネル以上に有名な旧逢坂山トンネルです。 外国人技師に頼ることなく、日本人の手だけで完成させた最初のトンネルです。 |

上り線は入り口直ぐで閉鎖され、 下り線は数m後に閉鎖されています。 |

旧逢坂山トンネル東口上り線です。 |

過度な装飾がないことが、重厚さを際立たせていますね。 |

煉瓦巻が少しだけ覗いています。 |

坑門前にはお地蔵様がいらっしゃいました。 |

旧逢坂山トンネル東口下り線です。 ...ポールの色、何とかならなかったのでしょうか。 |

扁額は三條実美による揮毫で 功頼成楽 明治庚辰七月 三條實美 とあります。 明治時代の庚辰は1880年(明治13年)です。 |

見事な煉瓦巻!! |

本当に120年経過しているのかと疑いたくなる位綺麗に残っています。 |

近代化産業遺産 平成20年度 経済産業省 |

振り返りです。 |

坑口が仲良く並んでいるのも良いですが、 この様に少しずれていることによる魅力もありますね。 |

現在の壁紙です。 |

東海道本線を跨いでいるのは京阪京津線です。 |

|

銘板には 上関寺 とあります。 |

珍しい装飾の数々が施されていますが、 |

この要石の長さは一体... |

この跨線橋の直ぐ先に現行逢坂山トンネルがあります。 |

内部は塗装されています。 |

迫石です。 |

北側。煉瓦は確認出来ません。 |

信号場下にあるためか、少し長さがあります。 |

無残な惨状です。 |

|

奥には煉瓦アーチが続いています。 三脚が無い為に侵入は断念しました。 |

|

往時はどの様なお姿であったのでしょうか。 |

|

もちろん、奥には煉瓦アーチ。 最奥部には2連の煉瓦アーチがあるらしいですが、 アプローチ方法が分からないのと三脚を持ってきていない為断念。 |

落書きが残念です。 |

|

視点を変えて。 |

黒いですね。 |

そのまたお隣も煉瓦さん。 |

|

集合写真。 |

煉瓦塀?が続いています。 |

フェンスの向こう側にも煉瓦塀の姿が... |

|

その向こうにも煉瓦が... マウスオーバーで拡大します。 |

|

こんなところにも煉瓦。 |

この煉瓦塀、一見綺麗に見えますが、 下段の積み方が適当過ぎやしませんか。 |

視点を変えて。 |

|

先程と水路の反対側でしょうか。此方も侵入は不可能です。 |

駐車場より先程の煉瓦さんたちが見えます。 マウスオーバーで拡大します。 |

更に進むとまた煉瓦。 |

友ヶ島にも同様のものがありました。 |

終点も煉瓦。お隣も煉瓦...まさかこの様な煉瓦パラダイスがあったとは。 |

|

この煉瓦塀、最上段は平手が見える様に配置されていまして、 刻印を観察するには持って来いです。 これは日本煉瓦の刻印で内部に「ト」とあります。 |

正統派日本煉瓦です。四弁花です。 |

不明刻印です。 |

先程の日本煉瓦と同じタイプで此方には「ハ」とあります。 |

同じく日本煉瓦刻印で「ニ」です。 |

岸和田煉瓦(キシレン)と...「へ」? |

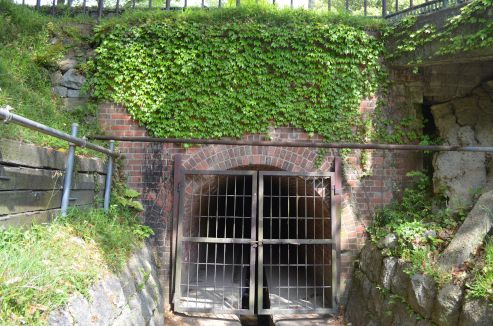

| 明治15年(1882年)の柳ヶ瀬隧道を除く敦賀線営業開始当時のものとされる、 「眼鏡橋」( (初代)敦賀駅-疋田駅[廃]間にあり、 明治43年(1910年)に敦賀駅が気比神宮南西より現在の位置に移転した際に、 その役目を終えました。 規模が小さいこともあってか注目されること無く放置され、 一部が崩壊し保存状態はあまり良くありません。 水路改修に伴い取り壊される予定でしたが、 貴重な近代化遺産として保存される方向に進みつつある様です。 (参考:「眼鏡橋」 建設物調査研究事業 調査報告書 - 福井大学) [地図] *1 よとと様によると、明治14年9月竣工「穴田橋梁」であるとのことです。 貴重な情報有難うございます! |

|

北側のアーチは辛うじて水路として機能しており、 南側と比してよく残っています。 |

内部の状態は良好です。 |

更にローアングルより。侵入は憚られます。 |

中央崩落地点です。 刻印は見当たりませんが、参考資料によると堺煉瓦ではないかとのこと。 |

巨大煉瓦アーチ出現!? |

反対側。 |

東側より、全景です。 |

東側より、南側アーチです。 殆どアーチが残っておらず、 そのアーチも土砂で大部分が埋まっています。 |

途中よりアーチは復活しますが、 土砂で埋まったままです。 |

勿論内部も土砂で埋まっています。 北側と南側、何故ここまで状態が違うのでしょうか。 |

上部です。 |

アーチ部分の露出って改めて考えると異常な状態ですよね... |

貴重な開業当時の遺構が、後世に伝えられますように... |

通行に特に支障はなく、廃道を楽しみながらの進軍となります。 |

|

金ヶ崎隧道です。 |

洞祥吉 明治十九年 山縣有朋書 と読み取れました。 |

石造りの坑門とガッキーです。 |

内部には亀裂が見られました。 |

配管が通され、少し残念な気もします。 隧道そのものに就いては、損傷はほぼありません。 |

振り返りです。程よい廃具合ですね。 |

再度振り返り。配管がアクセントとなって逆に良い雰囲気です。 |

ご遺体。廃道では定番。 途中、退避坑の様なアーチがあったようですが、見逃しました。 |

南口同様土砂の流入があります。 |

北坑口です。植生が進み、正面からは扁額が確認出来ません。 |

道隧崎金 以下は読み取れませんでした。 |

平仮名で「おばま」。何だか可愛らしいですね。 |

|

中の様子は窺えません。 |

保存の方向へ進んでいるとのことで、ありがたいことです。 |

駅舎も良い雰囲気です。 |

古レールに 1883 か 1888 なる文字が躍っているように見えます。 |

見事な坑門です。ただ、街灯が... |

|

後付の扁額ですが、まだ良い方かなぁ。 |

惑星チクリーン |

トンネル内は案外暗いです。 |

ガス灯風の照明が整備されています。 |

反対側。此方も街灯が... |

登録有形文化財。 |

交通量は多め。撮影に当たっては十分注意しましょう。 |

周辺はにゃんこランドです。 |

橋を渡ると三重県伊賀市です。 |

|

西側親柱には「名張川」、 |

東側親柱には「五月橋」とあります。 |

更に東側親柱裏側にも情報が記されており、 奈良縣山邊郡波多野村 三重縣名賀郡花垣村 立會 起工 昭和貮年五月 竣工 昭和参年参月 と読み取れました。 |

トラス部分には 昭和二年 株式會社横河橋梁製作所 大阪工場製作 とあります。 |

交通上の要としてはその役目を新五月橋に譲っていますが、 まだまだ頑張ってくれそうです。 |

国道25号線! |

ポニートラス->プラットトラス->ポニートラスで3径間です。 |

幅員はあまりありません。 |

伊賀市側にも「昭和二年~」があります。 |

橋脚も少しおしゃれ。 |

伊賀市側です。 |

東側親柱には「なばり...」。 |

西側親柱には「さつきはし」とあります。 |

下に降りてみました。 |

立派な橋梁です。奥に新五月橋が見えます。 |

下からの眺めも良いですね。 |

コンクリの損傷も少々見られました。 |

|

2014年3月、月ヶ瀬梅林訪問の序に再訪しました。 |

何とか埋められずに残っています。 |

五月橋再訪の理由は、橋梁近くの水路を観察する為ですが... 長靴持参は無駄であった様です。 マウスオーバーで2013年11月訪問時の写真を表示します。 |

石積み...ですよね。 |

植生が少ないこの季節が良い機会なのですが、この水量は危険ですね。 |

竣工当時の絵葉書を見ると、 この箇所に照明装置が有ったようです。 |

恋路橋とも言うらしいので、それっぽく。 |

|

元々は戦時中大河原駅に亜鉛を運搬する為に、 昭和19年(1944年)に起工、 翌昭和20年(1945年)に竣工したらしいです。 |

現在は専ら地元の方々に利用されています。 |

案外水の流れがあります。 |

橋脚の上流側は水圧に配慮したお馴染み尖頭状です。 ただ、下流側も一部尖頭状でした。 |

欄干がないので不思議な印象を受けます。 |

恋路橋。大河原橋の「大」の字もありません。 |

全長95.3mとそこそこ長さがあります。 |

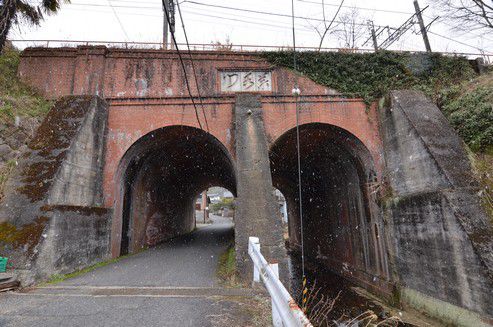

時代により経営母体や路線名が変化することで有名な和歌山の市街電車。 1971年(昭和46年)に南海電気鉄道の和歌山軌道線として最期を迎えました。 その和歌山軌道線で有名な遺構と言えば、この「鵬雲洞」。 珍しい路面電車用複線トンネルです。 [地図] |

琴の浦側(南側)の扁額には篆書体で 畫圖開天 (天開図画) とあります。 |

浜の宮方(北側)坑門です。 このトンネルを含め、和歌山軌道線の一部は廃線後に遊歩道として整備されています。 |

扁額には 洞雲鵬 明治四十四年 十一月 倉田〇書 とあります。 |

鵬雲洞から北上すること暫く、駅跡と思われる石畳が。 |

|

国体第2号橋 |

昭和46年8月竣工 |

紀三井寺川 |

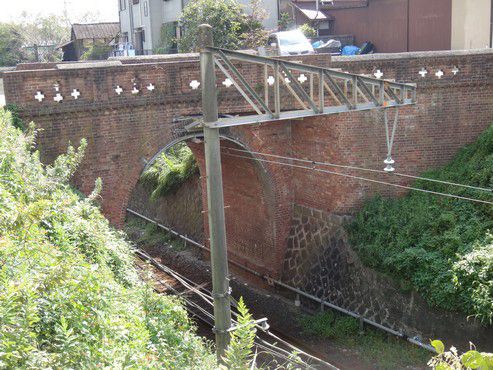

川底に降りると...なんと煉瓦の橋台が!! 軌道線時代の橋台に違いありません。 名称は紀三井寺川橋梁辺りでしょうか。 この区間の開通は1911年(明治44年)ですから、 既に一世紀が経過しています。 |

斜橋ですので、隅石があります。 |

北側橋台です。和歌山で複線煉瓦橋台は珍しいのではないでしょうか。 和歌山線は単線ですし、南海線は単線+単線です。 |

南側橋台です。水質についてはお察し下さい。 短い長靴ですと浸水します。もとい、しました... |

水面に映る煉瓦には、やはり惹かれるものがありますね。 |

コンクリが剥離し、鉄筋が露出しています。 「無計画な架け替え」が行われないことを祈るばかりです。 |

|

国体第1号橋 |

昭和46年8月竣工 |

名草川 名称は名草川橋梁かなと考えつつ、 ふと紀勢本線の方を見ると... |

大門川橋りょう ... |

「国体第1号橋」の下を覗き込むと... 煉瓦橋台です!! |

早速川底へ。 「紀三井寺川橋梁」より高さや川幅があります。 |

南側橋台です。 実はくろしおが写っています。 |

勿論此方も複線橋台です。 |

北側橋台です。 一世紀以上経過していますが、大きな損傷は見られません。 |

「紀三井寺川橋梁」と同様に、コンクリ剥離&鉄筋露出がありました。 どうか「国体第3号橋」の様な架け替えになりません様に... |

伊賀川 |

|

笹瀬橋 |

昭和30年(1955) 京都府建造 ... |

周辺にはこの笹瀬橋以外架けられていません。 |

さゝせばし |

昭和三十一年三月竣工 |

2014年3月訪問時。 |

笹瀬橋近くにある案内板。「月ヶ瀬駅」等と詐欺っております。 |

詐欺と言えば、月ヶ瀬口駅前のこの子も突っ込みどころが色々と。 |

この様な十字型の装飾はこの跨線橋以外思いつきません。 |

|

伊賀神戸方です。 |

素晴らしい跨線橋なのですが、じっくりと観察できる場所がないことが唯一残念な点でしょうか。 |

2014年3月、再訪しました。(月ヶ瀬から国道25経由) |

病院内工事中の為、前回訪問時のアングルからの撮影は行えず... |

これは2014年3月訪問。 |

|

四層アーチです。 |

|

2014年3月訪問。 |

忍者列車。伊賀神戸で初めて見たときは大きな衝撃を受けました。 |

隣には旧橋らしき痕跡がありますが、時間がないので詮索は避けます^^; |

|

志んばし |

昭和二十五年十一月架設 |

柘植川 |

交通量は然程多くありません。 |

更に北上すると、またもや煉瓦アーチ。 |

|

新道橋梁です。 |

|

胸壁は矢筈積みで、南海本線旧深日駅ホームと同様です。 |

スプリングラインに煉瓦を迫り出させた装飾があります。 |

可愛い柴犬とおじいさんが散歩中でした。 |

|

関西鉄道の社紋です。大仏線黒髪山トンネル無き今、 社紋が残る遺構はこの国分橋梁だけではないでしょうか。 |

新道橋梁と同様にスプリングライン部に装飾があります。 内部を補強しているのは古レールでしょうか。 |

内部の雁木積み装飾は傷があるものの、ただ一つとして欠落していません。 |

東側です。 |

勿論社紋があります。 |

笠石部にはデンティル(歯飾り)が施されています。 |

い志ばし |

|

さほかわ |

石橋 |

佐保川 |

梯子を伝い降りると、何と石組みの橋桁が!! |

実は大軌畝傍線(近鉄橿原線)の橋台であったりします。 写真は2008年4月のもの。 |

|

畝傍線開業の大正10年(1921年)から現行線に切り替えられる昭和39年(1964年)まで 使用されていたのではないでしょうか。 |

ご近所の庭を掘るとバラストが出てくるとか... |

材木橋 |

|

市堀川 |

一見何の変哲もない橋梁ですが... |

先代のものと思われる橋台が。 |

奥には水天宮があり、その向こうを南海和歌山港線が走っています。 |

ざいもくばし |

昭和五十三年九月 |

いつ頃の架橋でしょうか...? |

水天宮には今となっては珍しくなった二宮金次郎像があります。 |

とうしやうかは |

|

みやまへはし |

宮前橋 |

確認していませんが、 東浄川と書かれているのではないかと。 |

昭和参年五月竣工 |

写真右手が国道24号です。 |

現在は車輛はおろか人の通行もほとんどありません。 |

手前が旧ホーム、 「わっふる」ヘッドマークを掲げた春日色105系が停車しているのが現行ホーム。 |

|

スイッチバックと共に廃された駅舎。 |

既に看板を下ろしています。 |

良い廃れ具合です。 |

駅名標は放置されています。 |

旧駅舎が閉鎖されている為、 旧ホームへ立ち入ることが出来ません。 |

自転車置き場より。 |

現行駅舎。規模縮小具合が悲しいですね。 |

単式一面一線。 |

旧ホームがちらり。 |

入換線跡。駅舎、ホーム、線路等々ほとんどの設備が残されています。 |

逆サイフォン式水路? |

五反田洪きょ |

|

振り返り。 |

旧南和鉄道路線としては珍しい煉瓦アーチです。 |

この光景に惹かれ、廃隧道や暗渠に目覚めた方も多い筈。 |

北側。石積み+煉瓦アーチです。 |

水量は少なめ。 |

良いアーチでありました。 |

こやま... |

|

昭和三十六年一月竣功 |

小山跨線橋 |

一級国道二十四号線 |

そのお隣には旧跨線橋の煉瓦橋台が残されています。 |

列車内からはこの様に見えます。 |

短いながらも立派な下街道旧道です。 |

橋台を横から。 |

反対側も。 |

国道24号は交通量が多く、観察に当たっては注意が必要です。 |

橋台はお花畑として活躍中です。 |

奥に見えるのは建設中の京奈和自動車道でしょうか。 |

隅部はポリクロミー? |

この出っ張りは何でしょうか。 |

横からの一枚。自動車の通行を考えて後年改修したとか? |

こう見えても有人駅。 |

|

あべの橋行急行が停車しています。 |

建物財産標 鉄 駅 本屋 財産番号 2001 明治45年4月 駅舎は南和鉄道(現JR和歌山線)当時のもの。 |

トリノス |

紀伊山田橋本間、国道24号との並走区間にて発見。 その他、逆サイフォン式水路など幾つかの煉瓦を発見しましたが、 上手く撮影出来ていません。 確認したのは、笠田西笠田間、高等学校踏切付近に逆サイフォン式水路、 中飯降高野口間、中飯降近くの架道橋一部煉瓦、 隅田大和二見間、逆サイフォン式水路、 北宇智駅逆サイフォン式水路、 吉野口掖上間、吉野口出てすぐの逆サイフォン式水路 など。 |

何と煉瓦橋台!! |

|

煉瓦構造物がなかなか見つからない大軌奈良線(現近鉄奈良線+難波線)ですが、 まさかこの様なところに残っているとは!! |

煉瓦橋台は北側のみで、残りはコンクリートとなります。 |

隅石あり。 |

|

此方も北側に煉瓦橋台が残されています。 |

|

歴史を感じさせる橋脚。嘗ては大阪市電がこの玉造筋を駆け抜けていた...筈。 |

此処から上六までには2つの架道橋があり、何れも煉瓦橋台が残されています。 |

京都市街からほど近い秘境駅。 |

保津峡。 |

山陰線複線電化工事保津峡工区植樹記念 |

第一保津トンネルから221系がこんにちは。 |

ホームの一部が橋上にあります。 |

鵜飼第一トンネルへの道です。 |

目印。 |

足を滑らせると、保津峡へ真っ逆さま! |

ここまで来たものの、すっごい滑るよ! な状態の為、撤退。 |

往路より上へと逃れて進むと、 平坦な道が出現。 この平穏な状態でトンネルまで続いて欲しかった... |

船岡駅から京都方を臨む。煉瓦トンネル。 |

福知山方にも煉瓦トンネル。 |

船岡駅下には柳ヶ瀬橋梁。 |

第1大堰川橋梁。 |

橋台横の斜面を登ると... |

旧前山トンネル出現。 |

11 新前山 何故「新」なのでしょうか...? 『山陰線新前山トンネルの施工について』によると、 現行トンネルは「新設」とあるのみでその他情報(旧々トンネル掘替)はありませんでした。 (掘替説についてはかるお様の記事を参考にしました。) もしかしたら、「新和歌浦第一隧道」と同様に、「新前山」なる地名なのかも。 |

レール付廃景。 |

レール、枕木、犬釘と三拍子そろった廃線跡。 |

橋台です。 |

夏場だと対岸の橋台は見えないでしょうね。 |

最後に前山トンネル全景。 |

府道を進むと、水路隧道が。 道隧貫勝 |

|

京都方とは違い、坑門が見えました。 次の電車まであと少し!急いで日吉駅へと向かいます。 |

案の定逃しました。 |

その後、無事京都へ着くも、 寝過ごしたり何やらで結局終電で帰宅することに。 |

山陽本線と山陽電鉄の立体交差。煉瓦してます。 |

特別加古川観光大使、てるひめちゃん。 |

加古川駅前の道標。東 明石驛 |

|

加古川から播州赤穂へ向かうつもりでしたが、 相生で115系湘南色に釣られ、上郡へ向かうことに。 誤ったSSで撮影した為、一部が國鐡廣島色になってしまいました。 |

本当の手動扱い。 |

9A窓側。9B通路側。 |

癒されます。 |

上郡に到着。此れより西には1デイパスでは乗車できません。 |

折り返し相生行きとなりました。 |

貨物が来るそうです。 |

桃太郎さんでした。 |

すげえのとスレ違った...! |

相生折り返しで今度は三原行きだそうです。 |

ぼくらの新快速。姫路にて。 |

播但色。 |

末期色。 |

|

金光駅は貴重な鉄道構造物の宝庫です。 |

この屋根の支柱。よく見ると... |

双頭レールですよっ!双頭レールっっ! |

まずお目にかかれない貴重な遺産です。 |

団体専用ホーム。 |

現在は使われていないようです。 |

跨線橋。 |

その支柱をよく見ると... |

鐡道院 |

大正四年 |

横河橋梁製作所 おなじみですね。 |

歴史かおる金光駅。 |

笠岡駅にも。 |

よく見ると... |

双頭レールです。 |

良いですねぇ... |

跨線橋。 |

末期色。 |

末期色2。 |

東側。 |

|

土木学会 選奨土木遺産に2009年登録です。 |

東側には、 橋木平 之架月九年四正大 |

西側には、 HIRAKI AQUEDUCT BUILD SEPT 1915 とあります。 英字の扁額は大変貴重ではないでしょうか。 |

ここをわたっては いけません |

よくぞ移設保存してくれました!! |

|

掌中橋 掌中橋(てなかばし)は、大正三年九月に架けられた淡河川(おうごがわ)山田川疏水森安支線の水路橋です。 橋の下には手中流(てなかりゅう)(別称岡流)が流れています。 この橋は、石造アーチにレンガを積み上げて作ったものであり、 平成十年度に印南地区ほ場整備事業によって、用水がパイプライン化されるまでの八十年間、 水路橋として重要な役割を果たしてきました。 この石造アーチにレンガ積みの水路橋は、全国でも数例しかなく、 今では大変貴重な歴史遺産となっています。 この掌中橋を、地域の財産として未来に残すため、平成十九年度ため池ミュージアム事業により、 掌中橋を保全することを目的として、周辺に公園施設が造られました。 当時、用水は橋の北から南に流れていましたが、現在は公園内の池に水を流すため、 逆に流れるようにしています。 |

大正三年(1914)掌中橋建設時の写真 |

西側からの一枚。 |

石材が一部損傷していますが、 保存状態は良好です。 |

|

大正三年九月架之 |

掌中���� |

東側から。 景観に配慮した水路壁も素敵です。 |

請負人 井澤林藏 石工 星野榮治郎 |

変体仮名で書かれており分かり難いですが、もちろん てなかはし です。 |

肝心の水路は写真の通り。 |

三宮で新神戸行きに乗車。 初の神戸市営地下鉄です。 |

新神戸駅に到着。 ここから布引水路橋への道が分かり難く、十分ほどうろうろ... |

上手くいけば駅裏の道に出ることが出来ます。 |

|

|

国指定重要文化財

布引水路橋(砂子橋) 明治33年 砂子橋はレンガ積みの水路橋です。 完成当時、雌滝鼓ヶ滝でくみ上げた水を、 この橋の中に通された直径8インチ(約20cm)と24インチ(約60cm)の水路管によって、 奥平野浄水場や北野浄水場などに送るために作られました。 昭和51年の改修により、欄干にレンガが増し積みされて現在の姿になりました。 神戸市中央区役所 神戸市教育委員会 |

いさごばし |

砂子橋 |

新生田川 |

人が多く、降りる機会に恵まれませんでした... |

石積みの橋台?を発見。 |

泣を流しながら三宮へ。 |

下から。 |

|

よりあひはし??? |

昭和十六年一月架設 |

親柱の装飾。 |

寄合橋 |

和歌山市堀川 |

四箇井川 |

|

いわせはし |

昭和十年三月架換 |

銘板は現存しませんが、 岩橋橋 とあったのでは。 |

昭和十二年二月架設 |

|

かはさきはし (※「さ」は「左」が字母の変体仮名) |

川崎橋 |

早月谷川 |

対岸の有田川町鉄道交流館からも見えます。 |

改造 大正三年三月 |

|

練積み。 |

内部アーチ。 |

小田井 木積川渡井 |

雁木+デンティルと装飾的。 |

アーチは4層。 |

大正五年五月一日竣成 海神溜池改修紀念碑 工費金壹萬參千圓 |

紀念碑寄附者... |

残念ながらコンクリートです。 底樋管は大正改修時のものではないでしょうか。 |

|

海神池です。水抜きされています。 京阪奈建設関連? |

取水施設です。 |

こちらもコンクリートかと思い覗き込むと...。 |

なんと煉瓦アーチ!! |

巻厚2層。 |

南側で確認したものと同じ材質のアーチが、奥の方に見えます。 |

見上げると四方が煉瓦積み。 |

上から。 |

既に左手は崖に。落ちたら洒落にならない高さです。 |

来ました。「琵琶ヶ岸懸」。 |

下を流れるは山中川。そら琵琶法師も死ぬよね。 |

何というか、その、道幅が... |

ロープを頼りに進みます。 |

法面崩れ過ぎ。 |

渡り終えました。 見た目程ではなかった...かな。 |

「見学される方は十分注意して下さい」 「渡る」ではないのね。 |

和泉名所図会から。 |

熊野古道の難所「琵琶ヶ岸懸(びわがけ)」 ( 大阪府 ) - 辰春雑談 - Yahoo!ブログ様によると、この看板には、 『危険』です ここから先は行かないで下さい。 とあったようですが、剥がれています。 |

こう見ると道幅がるように見えますが... |

平安の小径 熊野参詣道の、昔のままの面影を今に残しているのが、この小径です。 ゆっくり森林欲を楽しんでください。 |

|

|

分岐があるとついつい寄り道。 |

下を見れば癒されますが、すぐ上は住宅街です。 不審者は即退散。 |

道幅が狭まり、終わりが見えてきました。 |

この先に「琵琶ヶ岸懸」があると誰が想像出来ましょうか。 |

大鳥居の向こうに和泉鳥取駅舎が見えています。 |

動画です。 |

山中渓駅前の案内板。 17 レンガ造火葬所跡 の文字に惹かれ(ばちあたりな)探索開始! |

かつての紀州街道宿場町。 |

|

その左方向に怪しい階段道が。 |

昭和4年8月設置とのこと。 |

案内板にあった六地蔵。 |

広場(三昧(埋め墓)でしょうね...)に出ました。 下に落ちている持ち主不明のジャンパーも気になるところですが、 さらにあるものが写っています。 |

石仏さま。 |

享保二十 とあります。1735年です。 |

気配を感じ振り返るとまたもや石仏さま。 享保十七 とあります。1732年です。 |

石仏さまの後ろに、構造物あり! |

「レンガ造火葬所跡」に間違いないでしょう。 |

正面から。 |

かつて使用されていた屋根瓦? |

扉跡。 |

廃止されてからの年月を物語っています。 |

シンプルな装飾です。 |

少し失礼。 |

やわらかな土。 |

横から。火葬所背面に石が積まれています。 |

背面から。 |

刻印は確認できず。 いつ頃から使用されていたのでしょうか。 |

|

11月20日まで入山禁止だそうです。 |

|

この松茸山に入るべからず。 |

コンクリブロックの階段が続きます。 |

景色の良いところですね。 阪和線を俯瞰撮影できます。 |

頂上です。 |

景色を楽しみつつ帰還。 |

内部には紀州の青石を用いた階段があります。 |

|

この内部の撮影は2014年03月。 それから2年後の2016年05月に訪問すると... |

なんと崩落。 階段が埋もれていました。 |

この煉瓦片は2014年の写真↑にもありますね。 |

訪問時の装備ではこれが限界でした。 #2014年当時も遊歩道内からの撮影でしたが、秘密道具を駆使しました^^; |

明度を調整。埋没確認です。 |

埋められた窓?から内部の撮影。(2014年) 瓦礫しか見えませんね。 |

遊歩道をさらに西進すると、謎の煉瓦くんがいます。 これは当時の遊歩道の橋脚です。(情報元:和歌山市立博物館発行、あのころの和歌山シリーズ) 北側茂みを見上げると、橋脚の一部がありました。 なかなかスリルのある遊歩道だったのではないでしょうか。 |

|

隧道西口には建物がありました。 当時は水族館方面への遊歩道の入口があったはず。 |

2016年5月に訪問すると、萬波本館の耐震工事の影響か、 建物が取り壊されていました。 |

拡大して見ると、煉瓦積みが見えますね。 |

2012_12_29 海岸線沿いに旧道が残されています。 |

|

2012_12_29 廃道界のアイドル、A型バリケード。 |

2012_12_29 路盤のほとんどが失われています。 |

2012_12_29 山側にわずかに残った路面を進むと、見えてきました。 |

2012_12_29 旧高濱隧道です。 |

2012_12_29 落石の向こう側が現行路線です。 |

2012_12_29 堅牢と思えた隧道もよく観察すると怪しげ。 |

2012_12_29 振り返り。良い景色です。 |

2012_12_29 海側にはさらに小さな穴があります。 |

2012_12_29 案内標によると、 大辺路(熊野古道) 通り穴(高濱トンネル横) 平成二十一年三月三十日指定 串本町指定文化財 とあります。「通り穴」はどちらの穴のことなのでしょうか。 |

2016_08_10 串本海中公園からの撮影。 旧高濱隧道閉塞の情報を知り、2016年5月に続いて3度め、しばうるふ氏とともに訪問。 |

2016_08_10 路盤は完全に崩落し、一度下りてからの進軍となります。 |

2016_08_10 さて旧高濱隧道の状態は... |

2016_08_10 ほぼ閉塞です。 |

2016_08_10 もう一つの穴の現状はと言うと。 |

2016_08_10 僅かに隙間があります! |

2016_08_10 小さな穴から大きな穴を覗くの図。 5月の訪問時はここから行き来しました。 |

2016_08_10 振り返り。 |

2016_08_10 脱出。もとの坑口の位置が分からない程の崩落です。 |

2016_08_10 この先 がけくずれのため たいへんきけんです 入らないでください 串本国道維持出張所 串本町 |

旧道らしき道筋が見えますね。 |

|

橋梁発見。 |

|

銘板欠落。 |

せえのたに川 |

昭和三十六年三月架換 |

瀬江の谷橋 |

旧道はカーブを描いて... |

現行路線へと十字接続します。 探索対象の旧道はさらに直進します。 |

旧道序盤から路盤の一部が失われています。 |

立派な石垣と縁石。 |

旧道に復帰し振り返り。 |

その先には... |

路盤陥没。 |

振り返り。 ありがとう護岸壁..等と感傷に浸っていると、 しばうるふ氏がとあるものを発見。 |

和 昭 ○ 国道四十二号 道路復旧工(事) 昭和卅四年○ 串本町田子 地工 加木 |

国道42号線として現役だった昭和34(1959年)年、道路復旧工事を行った...とあるようです。 この石垣護岸壁がその工事によるものでしょう。 #石板は写真中央の岩上部にあります。 |

空き地に出ました。 |

海岸線沿いの道は無いように見えます。 |

電線に従って前進。 |

|

こんちには。南紀廃車倶楽部です。 |

今回はこの2台でございました。 |

コンクリート構造物があります。 |

現行路線と合流です。 |

振り返り。 写真右手は現行富山隧道です。 |

海岸線沿いの道らしきものを発見し、進軍。 #写真は振り返り。 |

怪しい穴を発見。道はここで途切れていました。 |

内部の様子です。すぐに閉塞しているようです。 何のための穴でしょうか。 |

なかなか面白い旧道でした。 |

橋を二度渡りました。一方には旧橋x2(出合一号橋、出合二号橋)と廃屋がセットでありました。 |

|

少々の落石はあるものの、状態の良い道路が続きます。 交通量は少ないですが、往復で3台の自動車に遭遇しました。 |

|

|

その後ろにちらりと見えるのは...橋梁!? |

石積み橋台にコンクリ橋脚。 橋桁は...電柱? |

樫山 169 44年 10M とありました。 |

対岸の橋台は崩れています。 |

良い廃景です。 人道用の橋梁でしょうね。 ただ、対岸にはっきりとした道筋はありませんでした。 |

癒されます。 |

樫山の住家へ。 和歌山県警マスコットきしゅう君がいます。 |

良い廃景です。(二度目) |

しばうるふ氏とともに室川谷川(和歌山県有田川郡有田川町旧清水町)にやってきました。 グーグルストリートビュー限界点まで行きますが、現道側には遺構らしきものは見当りません。 どうやらここは林道転用ではないようです。 [地図] |

|

レールです。 |

林鉄があったことを決定付ける遺構の発見に舞い上がります。 |

石垣周辺をよく見ると(見なくても…) 軌道跡と思われる平場があります。 |

当時は石垣が続いていたかもしれませんが、今はごくわずか残るのみです。 |

平場へ。これはどう見ても軌道跡! |

とくにこの区間はよく残っています。 |

しばらく進むと路盤は消えてしまいます。 |

振り返り。かすかに軌道のラインが見えると思います。 |

拡大。あの区間の保存状態はすばらしいものです。 |

川原にはレールがちらほら。 |

さらに進むと流出した樹木が散乱する広い空間が現れます。 現役当時は何らかの施設があったのかもしれません。 |

その先も軌道跡は続きますが、路盤も不明瞭になり、植生も濃くなります。 |

このように土砂崩れもあり、川原へエスケープ。 |

ここも石垣がよく残っています。 |

小さな谷川を越え、橋梁をくぐります。 軌道は… |

続いているようです。 軌道跡から継目板付きレールが突き出ていたり、川原にはレールが転がっていたりしています。 |

またもや路盤が消失。 |

先ほどとはまた趣きの違う石垣くんです。 |

顔を出しているレールからも分かるように、さらに軌道は続いていたようですが、 この先はコンクリ擁壁・砂防堰堤・人家に飲み込まれてしまいます。 |

橋梁近くの斜面より現道復帰。 軌道は左岸です。 うっすらとラインが見えますね。 |

上流側は林道から見る限り分かりません。 |

帰路。 写真奥から石垣が続いていますがこれは林鉄当時のものでしょうか…。 この日の探索はペッカー様『人生崖っぷち(物理)』紹介の『日本鉄道旅行地図帳増結 〔第2列車〕―全線・全駅・全廃線 乗りつぶしノート 第2列車』を参考にしました。 |

軌道跡を探しますが、なかなか見当りません。 対岸を見ると水道管らしきものが見えますが、関係はなさそうです。 |

|

振り返り。車道規格の道が続きます。 なかなか手掛かりが見つからず、完全消滅かと思っていると… |

|

周囲を見るといくつかレールが転がっています。 やはりここにも林鉄があったようです。 |

ただ、この時点では左岸か右岸、どちらに軌道があったかは分かりませんでした。 |

レールを振り返りつつ見ます。軌道跡は未だ不明です。 |

目の前に砂防堰堤が現れました。 |

振り返りです。左手に見えるのは資材置き場と思われる施設です。 |

そして林道側を見ると…何かが土中から顔を出しています。 |

レールです!!しかも枕木付き!! |

和歌山県内の森林鉄道跡でレールと枕木が残っているものは相当珍しいのではないでしょうか。 (往時の姿とは言い難いものの…) |

レールの先端は折れ曲ってしまっています。 |

枕木から生命の息吹が… |

下流側を見ると、枕木レールより高い位置からレールが飛び出しています。 |

位置関係は写真の通り。 レールだけを見ると少し下り勾配であったようです。 林道造成にあたっては相当埋め立てられているのでは。 [マウスオーバーでレール位置を表示します] |

林道に復帰し、先ほどの砂防堰堤までやってきました。 これはもう軌道跡を追うのは難しそうです。 |

|

○カ… 角間木事ム所 とあります。扉は閉ざされていますが、小屋自体は半壊しています。 |

|

滝谷の「榧の巨木」 この「榧の木」は、平安時代(西暦1100年頃)からこの地にあり、推定樹齢約900年以上の巨木です。 樹高23.0m・胸高直径1.6m・根元廻り10.0m・枝張り24.0mで町内の同木では、最も太いものです。 |

|

車道との高低差はさほどないものの、直登は見た目以上に難しいため、 少し南下したところにある踏跡微かな人道を頼りにアプローチします。 |

|

紛うことなきコンクリトンネル。まさかこのような遺構が隠れているとは… |

振り返っても、きれいな造成地しかありませんが、 かつてはここを木材たちが通っていたはず。 |

扁額が掲げられてそうなスペースはあるものの、何も記されていません。 森林鉄道時代にこのような坑口をそなえた隧道があったとはあまり考えられないため、 車道転用時に新たに掘削されたか、森林鉄道時代にあった隧道を拡幅したのではと考えます。 |

坑道は素掘りです。レールや枕木といった遺構は見当りません。 |

振り返り。坑口前にいくらかの土砂の流入はあるものの、隧道自体は健全そのものです。 |

反対側坑口です。同じコンクリ、同じ扁額スペースです。 |

トンネルから先はすぐには見通せません。 |

自動車や車道がちらりと見えます。本当に集落に程近い場所にあります。 |

坑口から先、橋台があったようなスペースがあります。 |

この石積みは現役当時のものなのでしょうか。 |

砂防ダムを挟んで対岸に軌道跡は見当たりません。 |

Eさま、この度は貴重な情報を提供いただき、ありがとうございました! この角間木谷川森林鉄道/角間木谷森林鉄道(仮)は不明点ばかりです。 Eさまの聞き取りによると、紀州大水害(昭和28年)で軌道が破壊された(河道も大きく変わった)とのことで、 森林鉄道としてはこの時にその生涯を終えていそうです。 まだ詳しく資料を探っていませんが、軌道(もしくは林道)の敷設は、 角間木谷土木森林組合によるもののようで、 この角間木谷土木森林組合は、昭和6年の官報に理事や監事の変更が掲載されており、 少なくとも昭和6年以前には組合が結成されていたようです。 その当時から軌道があったとすると、20年以上活躍したことになりますが果たして… |

突然ですが、これは2019年1月、和歌山県にある大塔森林鉄道を探索した際の写真で、 場所は笹ノ瀬橋のたもとから続く、怪しい小径で発見したレールです。 当時はここにも支線があったのか~程度の理解でした。 おさじん氏の投稿で石垣や切り通しがあることを知ったものの、 探索もせずそのままでしたが… |

大塔森林鉄道のレポートでも紹介した、 上野一夫氏『大塔山の森林鉄道』において、 「笹ノ瀬川軌道」であることが判明。 「大塔川の支流の笹の瀬川奥の長谷と南谷の出合いに長谷川組の水力製板所が稼動し、 トロッコ搬出し、「板筏」で新宮へ流していた。」 といいます。 |

幅員は相当狭いものの、確かに奥へと続いています。 |

|

笹の瀬橋を振り返り。 |

進軍します。 |

一部路盤が消失していますが、人が通れる程度に整備されています。 軌道なきあと、人道用として整備、使用されていたようです。 |

レールは無事でした。 |

笹ノ瀬川との高低差が小さくなるにつれ、幅員も広がってきました。 軌道現役当時は、入口付近もこの程度の幅員があったのではないでしょうか。 |

路肩に目をやると、石垣が続いていることが分かります。 |

路盤の状況は芳しくないですが、ロープが設置されているため、 迂回することなく進むことができます。 |

人道用?の木橋が損傷したため、その上に梯子が設置されています。 |

切り通しにやってきました。 |

美しい…。 |

この軌道はアップダウンの激しい箇所が多いです。 それが軌道時代からか、人道転用後からかは不明です。 |

土砂が流入していますが、歩きやすい路面です。そして続く石垣…。。 |

安心の石垣。 |

急峻な大塔山系でありながら、このような穏かな道が続くのは嘘のようです。 |

笹ノ瀬川が目の前までやってきました。路盤は堅牢な石垣で守られています。 |

プチ切り通しです。 |

プチ切り通し振り返り。 |

その先はプチ法面崩れがありますが、川面が近いこともあり、怖さはありません。 |

開けた場所に出ました。 |

石垣と石垣。 |

河原に降りると、一体が石垣で囲われていることが分かります。 |

きっとこの場所が「長谷川組の水力製板所」なのでしょう。 |

水の流れが二手に別れています。左手が長谷で、右手が南谷のようです。 |

南谷の左岸を見ると…水平な線が一本見えてくるような…。 |

南谷の右岸に、人道木橋が架けられています。 |

渡った先には…。 |

山火(たきびたばこ)注意 大塔川(2)公団造林地 契約面積 49.56ヘクタール 契約期間 昭和52年度から55年度 土地所有者 榎本長治外?名 造林者 本宮町森林組合 … |

上流には砂防ダムがありました。 |

上野一夫氏『大塔山の森林鉄道』の路線図では製板所までが軌道として描かれていましたが、 どうやら南谷沿いにも何かしらがあったようです。 |

明らかな石垣くん…。 |

長谷沿いはどうかというと、 製板所跡と思われる開けた場所から北方、3段以上もの石垣の向こうにも、 道筋が見えます。 |

しかしすぐにご覧の有様。大きく法面が崩れ、道筋も不確かです。 |

崩落を乗り越え、歩み続けると…。 |

路盤が復活しました。しかも、この箇所、路盤の上に石垣が積まれています。 |

道沿いに石垣は続き…。 |

路盤から外れた河原にも石垣が積まれています。ここにも何か施設があったのでしょうか。 |

河原に目をやると…。いました。レールです。 |

製板所以降もレールが敷設されていたようです。 |

石垣により安定した路盤と… |

河原のレール。 |

路盤側は、炭焼き跡のように積み重ねられた石垣が並ぶのに対し、 |

河原で顔を出すレール |

明らかに下流よりレールの出現頻度が上がっています。 |

石垣がなくとも、路盤跡らしき一本道と… |

河原でのレール祭り。レール同士の連結具らしきものも転がっています。 |

ねじねじレール。 |

水面から顔を出すレール |

レール祭りの後に滝が現われました。 |

2段の滝です。落差はあまりありませんが、美しい滝です。 |

滝横の様子です。明確な軌道の跡は一切見出せません。 もしかしたら、桟橋で滝を超えていたのかもしれません。 というもの… |

滝すぐ近くの水底に… |

レールが沈んでいたのです。 ↑の斜面が軌道の終点とも考えられませんので、 滝上にも続く軌道跡から流れ着いたはずです。 |

念のため、何もなさそうな斜面にあった平場その1に来ましたが、滝の直前で進めなくなりました。 |

その上にある、何もなさそうな斜面の平場その2も途中で進めなくなりました。 |

滝付近は急な斜面が多いため、少し戻り、ゆるやかな箇所から尾根越えしました。 写真真ん中が、先ほどの滝の真上です。 |

転がっているレールや、斜面に這いつくばってそうな軌道跡を探しましたが、 それらしきものは一切見つかりませんでした。 このまま進むと、地図上ではホイホイ坂の旧道と合流するようですが、 軌道はないと判断し撤退することにしました。 |

帰路に撮影した一枚。確かな石垣に守られた穏かな軌道跡がよくわかります。 敷設時期や廃止年、その後の転用も謎の軌道でした。 現在も残る石垣が鉄路時代に整備されたかは不明ですが、 随所に残るレールからは、想像以上に広大な軌道が続いていたことが分かりました。 |